Du vélocipède à la bicyclette

- Période(s) : De 1815 à 1914 , De 1914 à nos jours

Tout autant que le train, mais à une autre échelle, le vélo a changé la vie en transformant le rapport à l’espace et donc au temps. Cependant, comme l’automobile, il n’est pas simplement un nouveau mode de transport : le vélo, c’est aussi une pratique sportive et un loisir. Les documents présentés dans ce chapitre tentent d’illustrer ces différents aspects. La plupart d’entre eux sont issus de l’exposition « Tous en selle » présentée en 2011 aux Archives départementales de l’Orne ; cette exposition peut être empruntée et le catalogue est disponible en ligne.

Rappelons que, si son ancêtre, la draisienne, fut mise au point (par le baron allemand Drais) dès 1817, la bicyclette « moderne », telle que nous la connaissons, n’est pas apparue avant les années 1880. Après une période d’expérimentations, dont la plus connue est sans doute le grand Bi (vers 1870), caractérisé par une roue avant motrice beaucoup plus grande que la roue arrière, une série d’innovations aboutissent à une machine plus sûre et plus confortable. En 1868, par exemple, Clément Ader a l’idée d’ajouter des bandages de caoutchouc sur les roues pour réduire les trépidations causées par des routes non encore goudronnées. En 1869, le système de la roue libre est mis au point ; en 1880, la chaîne de transmission permet d’augmenter l’efficacité de l’effort. Puis, en 1888, Dunlop invente le pneu gonflable, perfectionné par la chambre à air de Michelin en 1891.

Ainsi, le développement du vélo entraîne également toute une industrie, depuis la métallurgie jusqu'aux pneumatiques, dont le dynamisme repose aussi sur l’essor de la publicité. Les producteurs britanniques dominent le marché jusqu'à la fin des années 1870 puis les ateliers français s’affirment. On compte 1 100 fabricants de bicyclettes en France en 1892. Certains commencent à se singulariser, comme la Manufacture d’armes et de cycles de Saint-Etienne qui met au point en 1891 un modèle unique, l’Hirondelle, « l’un des premiers exemples en France d’une politique de standardisation visant à baisser le prix de revient pour atteindre un large public » (Ronald Hubscher, « Les temps héroïques du vélo », L’histoire, 178, juin 1994, pp. 16-23). Au même moment, les ateliers d’Armand Peugeot proposent le modèle « Lion ».

L’industrialisation de la production entraîne une baisse des prix et une démocratisation. Le coût est divisé par 10 entre 1895 et 1935. Jusqu’aux dernières décennies du XIXe, l’usage de la bicyclette reste réservé aux populations aisées, principalement aux hommes pour un usage sportif. En France, en 1893, une loi impose l’enregistrement obligatoire des « vélocipèdes » : on recense alors 130 000 machines. Dans l’Orne, en 1894, 0,5 % seulement de la population possède une bicyclette. Vingt ans plus tard, ce taux est passé à 10 % et environ trois millions de vélos sont enregistrés dans tout le pays en 1911. Même si l’objet reste cher (135 F pour le modèle de base de la Manufacture de Saint-Etienne en 1910, soit l’équivalent de 330 heures de travail d’un manœuvre selon R. Hubscher), il devient plus accessible. Les facteurs, les curés, les gendarmes en font un outil de travail quotidien. Les lycéens, les ouvriers s’emparent de ce nouveau moyen de transport qui devient aussi un instrument pour de nouveaux loisirs et élargit l’espace vécu.

Rappelons que, si son ancêtre, la draisienne, fut mise au point (par le baron allemand Drais) dès 1817, la bicyclette « moderne », telle que nous la connaissons, n’est pas apparue avant les années 1880. Après une période d’expérimentations, dont la plus connue est sans doute le grand Bi (vers 1870), caractérisé par une roue avant motrice beaucoup plus grande que la roue arrière, une série d’innovations aboutissent à une machine plus sûre et plus confortable. En 1868, par exemple, Clément Ader a l’idée d’ajouter des bandages de caoutchouc sur les roues pour réduire les trépidations causées par des routes non encore goudronnées. En 1869, le système de la roue libre est mis au point ; en 1880, la chaîne de transmission permet d’augmenter l’efficacité de l’effort. Puis, en 1888, Dunlop invente le pneu gonflable, perfectionné par la chambre à air de Michelin en 1891.

Ainsi, le développement du vélo entraîne également toute une industrie, depuis la métallurgie jusqu'aux pneumatiques, dont le dynamisme repose aussi sur l’essor de la publicité. Les producteurs britanniques dominent le marché jusqu'à la fin des années 1870 puis les ateliers français s’affirment. On compte 1 100 fabricants de bicyclettes en France en 1892. Certains commencent à se singulariser, comme la Manufacture d’armes et de cycles de Saint-Etienne qui met au point en 1891 un modèle unique, l’Hirondelle, « l’un des premiers exemples en France d’une politique de standardisation visant à baisser le prix de revient pour atteindre un large public » (Ronald Hubscher, « Les temps héroïques du vélo », L’histoire, 178, juin 1994, pp. 16-23). Au même moment, les ateliers d’Armand Peugeot proposent le modèle « Lion ».

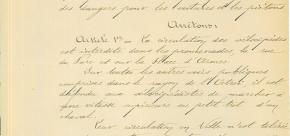

L’industrialisation de la production entraîne une baisse des prix et une démocratisation. Le coût est divisé par 10 entre 1895 et 1935. Jusqu’aux dernières décennies du XIXe, l’usage de la bicyclette reste réservé aux populations aisées, principalement aux hommes pour un usage sportif. En France, en 1893, une loi impose l’enregistrement obligatoire des « vélocipèdes » : on recense alors 130 000 machines. Dans l’Orne, en 1894, 0,5 % seulement de la population possède une bicyclette. Vingt ans plus tard, ce taux est passé à 10 % et environ trois millions de vélos sont enregistrés dans tout le pays en 1911. Même si l’objet reste cher (135 F pour le modèle de base de la Manufacture de Saint-Etienne en 1910, soit l’équivalent de 330 heures de travail d’un manœuvre selon R. Hubscher), il devient plus accessible. Les facteurs, les curés, les gendarmes en font un outil de travail quotidien. Les lycéens, les ouvriers s’emparent de ce nouveau moyen de transport qui devient aussi un instrument pour de nouveaux loisirs et élargit l’espace vécu.

Documents