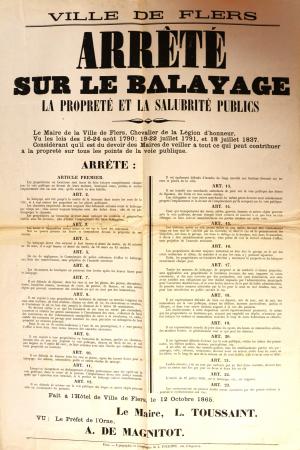

Assainir l'espace urbain : exemple de Flers en 1865

- Date du document : 12/10/1865

- Référence : M 1340

- Auteur(s) : Louis Toussaint

- Lieu(x) : Flers

- Période(s) : De 1815 à 1914

- Type(s) de document : Affiche / Placard / Document iconographique

Présentation :

L’arrêté municipal pris à Flers en octobre 1865 s’inscrit dans un vaste mouvement qui, à l’échelle de toute l’Europe, vise à assainir l’espace urbain tandis que les villes se développent à grande vitesse. Flers connaît alors une croissance soutenue, portée par le développement de l’industrie textile : la population passe de 2 797 habitants en 1806 à presque 14 000 en 1886. Le document nous renseigne sur les pratiques que le maire Louis Toussaint (en fonction de 1854 à 1880) juge désormais nécessaire d’interdire (ou d'en rappeler l’interdiction) pour lutter contre l’insalubrité. A travers l’espace urbain, c’est aussi la société et les corps que l’on cherche à règlementer, plus particulièrement sans doute les corps des ouvriers.

Le document cherche donc à proscrire certains comportements. Il s’agit tout d’abord d’ordonner l’espace public comme un bien commun dont chacun doit veiller à l’entretien, et qu’il convient de distinguer de l’espace privé. Ainsi, pour garantir la libre circulation sur la voie publique, il est interdit d’y déposer quelque déchet privé que ce soit. C’est que l’usage devait être fréquent de jeter dans la rue ce dont on voulait se débarrasser. Il faut aussi en entretenir la propreté par un balayage que, chaque jour, les habitants doivent réaliser devant leur demeure. La commune ne dispose donc manifestement pas d’un service public dédié à cette tâche.

L’interdiction des déchets sur la voie publique vise aussi à garantir la bonne circulation des eaux. Il faut éviter les obstacles qui pourraient donner lieu à des croupissements insalubres. Pour cela, les habitants doivent aussi veiller à combler les trous, entretenir les pentes, désherber, déboucher au besoin les conduits d’évacuation des eaux usées. Cette attention portée à la circulation des eaux est caractéristique des dispositions prises à travers toute l’Europe pour éviter la contamination des eaux urbaines. Comme on l’a rappelé dans la présentation du document précédent, on ne connaît pas bien alors les causes microbiennes des épidémies mais on a observé depuis longtemps le lien entre les eaux stagnantes et les maladies.

Enfin, on peut relever les dispositions relatives aux urines et excréments qui doivent désormais être bannis de l’espace public (articles 18 à 21). En effet, les toilettes restaient rares dans les demeures privées et l’habitude était encore fréquente de vider son pot de chambre dans la rue. Portées par le mouvement hygiéniste et renforcées par la révolution pastorienne, les nouvelles règles d’hygiène qui s’installent progressivement dans la société européenne se traduisent donc par une règlementation de l’espace public mais aussi par une nouvelle gestion des corps. Les villes s’équipent d’urinoirs publics (art. 20) et prescrivent aux établissements ouverts au public d’en faire autant.

L’arrêté flérien illustre ainsi un aspect de l’urbanisation. L’espace urbain se singularise et se distingue de l’espace rural par les règles d’hygiène qui instituent également des comportements nouveaux. On notera également que la gestion de Louis Toussaint semble s’inscrire dans le cadre d’un politique libérale, caractéristique de son époque : la mairie règlemente mais laisse la mise en œuvre des règlements aux initiatives privées.