L'insalubrité de l'espace public urbain au milieu du XIXe siècle : exemple d'Alençon

-

Usage pédagogique

Usage pédagogique

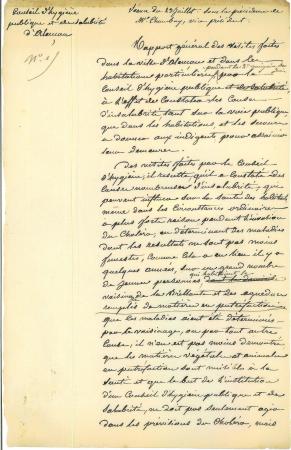

- Date du document : 23/07/1849

- Référence : M 1337

- Auteur(s) : auteur inconnu

- Lieu(x) : Alençon

- Période(s) : De 1815 à 1914

Présentation :

A travers l’exemple d’Alençon ce document permet d’illustrer à la fois l’insalubrité des villes au milieu du XIXe siècle et la volonté naissante d’y remédier. L’intégralité du document est consultable au format pdf par le lien ci-dessus, et l’on trouvera la transcription ci-dessous.

Il s’agit du compte-rendu de la réunion le 23 juillet 1849 du Conseil d’hygiène publique et de salubrité d’Alençon ; lors de cette séance est présenté le rapport commandé quelques semaines auparavant par le préfet sur les facteurs d’insalubrité dans la ville. Le Conseil d’hygiène publique est alors une institution toute récente, mise en place en décembre 1848 par un décret présidentiel dans tous les départements français, sur le modèle du Conseil d’hygiène créé en 1802 dans le département de la Seine. Quelques mois après la création du Conseil national consultatif d’hygiène publique pour conseiller le gouvernement, ce décret constituait un nouveau succès pour les hygiénistes qui, depuis la fin du XVIIIe, s’efforcent de peser sur les politiques publiques.

Dans l’Orne, le Conseil entreprend au printemps 1849 une enquête pour établir la situation sanitaire de la ville et suggérer des remédiations. Le contexte est assez particulier puisque, comme l’indique le rapport, le département vient d’être frappé, en mars, par la troisième grande pandémie de choléra. Sur l’ensemble de la France, on comptera plus de 100 000 victimes à la fin de l’année.

Cependant, en 1849, on ignore encore les modalités de la propagation de cette maladie, tout comme on ignore également l’existence des microbes responsables des maladies infectieuses. En matière d’épidémiologie, la théorie médicale dominante alors est le néohippocratisme qui considère que la plupart des maladies sont causées par un air malsain où prolifèrent des miasmes morbides. Les eaux stagnantes, souillées par des matières en décomposition, alimenteraient ce mauvais air. Selon cette conception, les odeurs fétides sont donc un indice d’insalubrité.

Le rapport du Conseil d’hygiène de la ville d’Alençon est imprégné de ces théories. On remarque la grande attention que les auteurs de l’enquête portent aux eaux stagnantes, à l’insuffisante circulation de l’air et aux « exhalaisons nauséabondes ».

On découvre aussi un espace « urbain » bien différent de celui de nos villes contemporaines : des vaches, des chevaux, des chèvres et toutes sortes d’animaux de basse-cour s’y promènent. La grande croissance urbaine du XIXe est en route mais les nouveaux habitants de ces villes conservent encore des pratiques rurales. Les déjections animales sont donc présentes partout et contribuent abondamment aux mauvaises odeurs et à l’insalubrité. Le rapport insiste aussi sur l’absence ou l’insuffisance des toilettes (« lieux d’aisance »), qu’elles soient publiques ou privées. Dès lors, les déjections humaines s’ajoutent à celles des animaux.

L’enquête accorde une importance toute particulière à la gestion des eaux. Il souligne l’insalubrité de la Brillante où s’accumulent toutes sortes de déchets organiques. Il recommande aussi que les fosses d’aisance soient creusées profondément et réalisées avec un matériau étanche afin de ne pas déborder sur les rues et les rivières voisines et ainsi contaminer les nappes souterraines.

On sait aujourd'hui que les théories néohippocratiques n’étaient pas exactes ; cependant, les recommandations qu’elles proposaient pour assainir l’espace urbain étaient malgré tout assez efficaces puisqu’elles permettaient de réduire les facteurs de prolifération et de contamination microbiennes. Ainsi, les auteurs du rapport recommandent-ils d’éviter les barrages qui produisent des eaux stagnantes. Ils souhaitent que les fosses d’aisance soient régulièrement vidées et « purifiées » (on dirait aujourd'hui « désinfectées ») avec du chlorure de chaux, qui est de fait un antimicrobien efficace. Ils conseillent aussi que les animaux dans la mesure du possible, soient éloignés du centre-ville. « Les villes sont faites pour les hommes et la campagne pour les animaux » ; cette phrase témoigne d’une évolution en cours dans les mentalités, qui conduit à notre urbanité contemporaine.

Le rapport propose de nombreuses recommandations que l’on trouve alors suggérées et plus ou moins appliquées sur tout le territoire français : il faut organiser la circulation des eaux pour éviter les contaminations par les eaux souillées, aérer et élargir les rues. Quelques années plus tard, dans de nombreuses villes d’Europe (dont Paris, sous l’impulsion du baron Haussmann), la physionomie urbaine sera profondément modifiée par la mise en œuvre de ces idées auxquelles la découverte des microbes donnera un fondement scientifique plus solide.

Transcription :

Les causes d’insalubrité dans la ville d’Alençon sont

- 1° les cours de la rivière la Brillante ;

- 2° les caniveaux des rues et les mauvais pavages de plusieurs d’entre elles, ainsi que les aqueducs ;

- 3° les dépôts d’excréments et d’urine sur la voie publique ;

- 4° les dépôts des fumiers d’animaux et de fumier de ménage dans des lieux trop peu aérés ;

- 5° les perditions des eaux ménagères ;

- 6° la mauvaise disposition des lieux d’aisance. L’absence de ces lieux dans les quartiers les plus peuplés et l’existence de fosses d’aisance à la surface du sol dans un grand nombre de cours et de jardins ;

- 7° le séjour d’animaux dans des lieux trop peu aérés ;

- Et 8° la trop grande agglomération des lits au couchage, surtout chez les logeurs.

Après avoir énuméré les principales causes d’insalubrité, nous allons exposer l’avis du Conseil d’hygiène sur chacune d’elle, dans les limites de ses fonctions, laissant aux soins de l’autorité les mesures à prendre pour arriver à remédier aux inconvénients qu’il signale.

1° La Brillante, petite rivière qui prend sa source dans la forêt d’Ecouves, reçoit dans ses nombreux et longs parcours dans la ville, une immense quantité d’immondices de toutes natures, telles que les eaux des caniveaux de la ville, des animaux morts, les viandes gâtées, les déchets des tanneries, les lieux d’aisance de toutes les habitations voisines etc. Toutes ces matières y séjournent par la présence de nombreux barrages particuliers et celui de l’écluse du Moulin du Guichet, et s’y accumulent en si grande quantité que, tous les deux ou trois ans, on est obligé de les enlever. Ce travail de curage est ordinairement ordonné par l’administration supérieure pendant l’été, ce qui occasionne dans tout le quartier pendant plusieurs jours une infection très dangereuse pour la santé. Ce travail ne devrait jamais se faire pendant les chaleurs, qui rendent les exhalaisons plus fétides et plus abondantes, mais il serait bien préférable à l’aide de travaux et des mesures de salubrité, d’éviter le dépôt et le séjour de ces matières putrescibles dans cette rivière et ses divers cours, bordés d’ailleurs de murs et d’habitations qui empêchent la circulation de l’air et en font un foyer d’infection et de causes de maladies fréquentes.

2eme Les caniveaux des rues, surtout de celles qui sont longues et peu inclinées, reçoivent les eaux ménagères, les urines etc. qui s’imprègnent dans le sol entre les pavés et dont la boue infecte est promenée par le balayage d’un bout à l’autre de la rue, donne une exhalaison fort insalubre ; les eaux sales que certaines personnes, telles que les charcutiers, les bouchers, etc., jettent sur la voie publique les soirs ou la nuit, rendent encore les caniveaux plus insalubres pour le voisinage ; il en est de même pour certaines rues mal pavées, entre les pavés desquels l’urine et les eaux ménagères provenant des éviers séjournent, faute d’un bon pavage ou de disposition convenable. Ces inconvénients s’aggravent pendant les temps chauds et secs, il serait possible d’y remédier par des lavages en temps nécessaire, en y employant les hommes que la ville occupe dans les ateliers nationaux, dont le salaire est fourni par la bienveillance d’un grand nombre de personnes, qui souffrent du voisinage de ces lieux infects. Il en est de même des aqueducs destinés à l’écoulement des eaux des caniveaux, dans lesquels séjournent des matières en putréfaction et des déjections, ainsi que des animaux morts et des viandes gâtées. L’application de grillage aux ouvertures et de lavages pendant les temps de sécheresse avec l’emploi au besoin de chlorure de chaux, détruiraient les mauvais effets si funestes à la santé des voisins qui par leur état sont obligés de vivre dans une atmosphère pestilentielle.

3eme. La quantité d’excréments répandue sur la voie publique de la ville est considérable. Cela s’explique par le grand nombre de maisons dépourvues de lieux d’aisance et l’absence de lieux publics pour les étrangers de la campagne, qui viennent alimenter la ville de denrées ; aussi voit-on les excréments répandus dans les rues, aux coins des bornes, dans les allées et dans les aqueducs, inconvénients qui disparaîtraient par l’établissement de lieux publics ; bien établis et convenablement placés, ils seraient plus efficaces que les mesures de police qui défendent de déposer sous peine d’amende etc. que l’on voit appliquées à certains endroits. Car si la défense produit un effet là où elle est appliquée, c’est au détriment d’un autre endroit où la défense n’est pas faite. C’est ce que l’on peut appeler protéger une localité au détriment d’une autre puisque la mesure de police ne paraît applicable que [là] où la défense est placée et non générale, comme cela devrait être.

4eme Les dépôts des fumiers qui existent dans la ville sont de deux natures, les uns proviennent directement des écuries et des étables, les autres que l’on peut désigner sous le nom de fumiers de ménage puisqu’ils résultent de l’amas de tous les déchets des maisons, dans le but d’en faire de l’engrais. Les premiers, ceux provenant des écuries et étables, présenteraient peu d’inconvénients s’ils étaient placés dans des fosses creusées dans le sol dans lesquelles le fumier neuf recouvrirait chaque jour le plus ancien et si d’ailleurs leur séjour n’était pas trop longtemps prolongé dans des lieux peu aérés. Au contraire, lorsque les fumiers sont entassés à la surface du sol et laissent s’écouler les jus dans les cours et sur la voie publique, dans ce cas, ils présentent beaucoup plus d’inconvénients pour le voisinage. D’après ces observations, il serait à désirer que tous les dépôts de fumier de chevaux et de vaches dans l’intérieur de la ville, fussent entassés dans des fosses creusées dans le sol et enlevés dans le courant d’un à trois mois, selon la quantité et la localité plus ou moins aérée et interdire tout écoulement des jus à la surface du sol. Quant aux fumiers des ménages formés par les déchets des maisons, des boucheries, etc., sur lesquels on dépose en outre des déjections, ces fumiers sont tellement insalubres que le Conseil d’hygiène n’hésite pas à inviter l’administration à faire disparaître complètement tous les dépôts de fumiers de cette nature. Ce qu’il est facile de faire puisqu’il suffit de déposer chaque jour les déchets de la maison sur la voie publique, pour qu’ils soient enlevés avec le produit du balayage des rues.

5eme. Dans beaucoup d’habitations, il y a ce que l’on appelle des perditions. Ce sont des fosses dans lesquelles se rendent les eaux ménagères, les urines, etc. La partie liquide s’infiltre en terre et les parties solides restent dans la fosse où elles se putréfient en répandant par l’ouverture une odeur d’autant plus insalubre qu’elle est en permanence dans la localité. Ces fosses ne sont vidées que lorsqu’elles sont pleines et souvent il arrive qu’elles regorgent. Il serait convenable que celles de ces fosses qui sont placées dans des lieux peu aérés et qui reçoivent beaucoup d’eau ménagère soient vidées tous les ans avant les chaleurs de l’été, pour éviter un plus grand développement d’odeurs infectes par la chaleur et obliger les propriétaires à les vider au besoin et même les purifier à l’aide de chlorure de chaux.

6eme. Le conseil d’hygiène d’après la visite qu’il a faite, doit signaler d’une manière toute particulière à l’attention de l’autorité l’insalubrité des lieux d’aisance dans la ville, ainsi que l’absence de ces lieux dans beaucoup d’habitations. Sous ces rapports, il y a bien à faire pour détruire les usages établis dans la localité et vaincre les inconvénients du sol dans les quartiers voisins des cours de la Brillante.

Tous les lieux d’aisance de la ville n’étant pas établis dans les mêmes conditions, il est assez difficile de donner des avis généraux pour remédier à leur insalubrité.

Dans certains quartiers voisins de la Brillante, l’eau de cette rivière pénètre par infiltration dans les fosses pendant les grosses eaux et fait répandre à la surface du sol les matières qu’elles contiennent dans la rue aux lieux dont le sol est couvert de sources. Hors des grandes pluies ou des orages, l’eau pluviale pénètre dans les lieux et en fait sortir la matière par les caniveaux des cours, et se répandent ensuite dans la rue. En Montsort où la plupart des maisons ont un jardin, il n’existe pas de fosses d’aisance proprement dit ; tous les excréments ainsi que les déchets de la maison sont déposés dans un trou de terre. Et dans beaucoup d’habitations, les fosses sont pleines et regorgent, le dépôt des excréments se fait à côté de la fosse et augmente encore les inconvénients.

Dans les localités où l’eau de la rivière ou la pluie peut pénétrer dans les fosses d’aisance, il faudrait qu’elles fussent construites en matières impénétrables à l’eau extérieure et qu’elles ne laissent pas filtrer les matières qu’on y dépose. Des tuyaux dits d’évaporation, élevés au-dessus des habitations atténueraient aussi beaucoup l’odeur que dégagent les lieux d’aisance, et avec de la propreté de la part des personnes qui s’en servent, on pourrait espérer voir disparaître, sinon complètement, mais en grande partie, les inconvénients qui existent maintenant.

En Monsort et autres endroits où les lieux existent à la surface du sol, il suffirait pour remédier à la mauvaise odeur qu’ils répandent, de pratiquer des fosses beaucoup plus profondes de manière à mettre les excréments à l’abri de la chaleur de l’atmosphère.

En résumé, tous les lieux d’aisance devraient être établis à une certaine profondeur en terre, pour éviter la grande fermentation occasionnée par la grande chaleur de l’été, ; ils devraient aussi être construits en ciment pour empêcher la filtration des liquides et préserver l’eau des puits voisins de l’infiltration qui se fait lorsqu’ils sont construits en pierre sèche et toujours munis de tuyaux d’évaporation assez élevés et au besoin, un vase contenant un peu de chlorure de chaux en poudre placé sur le sol.

7eme Les animaux domestiques tels que chevaux et vaches ne présentent d’inconvénients pour la salubrité publique que par leurs déjections susceptibles de putréfaction, leur séjour dans plusieurs endroits situés au centre de la population laisse à désirer surtout pour les étables qui sont en général mal tenues. Le sol non pavé est recouvert de jus de fumier et d’urine, qui se répandent même jusque sur la voie publique et imprègnent le sol d’une odeur fort désagréable pour les voisins. Ces inconvénients seraient bien moins grands et même nuls si les animaux étaient logés dans les faubourgs, où l’espace et l’air ne manquent pas, tandis que logés dans les parties les plus agglomérées de la ville où l’air circule difficilement, on connaît que les mêmes causes pourraient avoir dans certains lieux de fâcheux effets, qui n’existeraient pas dans d’autres localités convenables. Le Conseil d’hygiène profite de ces observations pour engager l’autorité à faire une distinction entre la partie agglomérée de la ville et les faubourgs dans l’application des mesures qu’elle prendra pour la salubrité.

On peut dire la même chose des autres animaux élevés ou nourris dans la ville, tels que moutons, porcs, chèvres, lapins, oies, canards, poules, pigeons, etc. dont le séjour ne devrait être permis que là où l’espace et la circulation de l’air peuvent éviter tout inconvénient pour le voisinage. Les villes sont faites pour les hommes et la campagne pour les animaux. Si chacun voulait avoir comme le fait un habitant de la rue de l’Ecusson une ménagerie composée de chèvres, lapins, écureuil, chien, etc., etc. dans une habitation très restreinte, il n’y aurait pas moyen de tenir dans la ville puisque la rue de l’Ecusson est infestée par le fumier de ces animaux et la charogne avec laquelle il nourrit ses chiens qui lui servent de chevaux de trait et effraient, par le bruit de sa voiture et la rapidité de ses coursiers, tous les chevaux qui circuleraient paisiblement sans la présence de cet attelage. A Paris, l’usage des chiens comme animaux de trait a été avec juste raison interdit pour plusieurs motifs.

8eme. Enfin, le Conseil d’hygiène croit devoir avant de clore son rapport général, signaler à l’autorité locale les maisons des logeurs qui reçoivent une certaine population nomade et les militaires que les bourgeois logent à l’auberge ; dans quelques-unes de ces maisons, les lits et les couchages, car il y en a de toutes quantités à tous prix, sont tellement entassés dans des chambres peu aérées, que le repos dans ces lieux serait dangereux pour toute personne qui n’y serait pas habituée ; et engage l’autorité à une grande surveillance dans ces maisons, pour que les voyageurs ne puissent pas y contracter des maladies dont le traitement est toujours à la charge des villes où les malades se trouvent.

Quant aux secours à donner aux indigents dans le rapport de la salubrité de leurs habitations, consistant en paille pour le renouvellement du paillage et le blanchissage de leur habitation, les noms et la demeure, ainsi que le nombre se trouvent indiqués dans le rapport dans les visites faites dans les maisons de la ville par les membres du Conseil d’hygiène.

Suit le rapport détaillé.

rapport sur l'hygiène Alençon 1849 M1337.pdf