Le développement du réseau ferroviaire

- Période(s) : De 1815 à 1914 , De 1914 à nos jours

Le développement du transport ferroviaire fait partie des bouleversements majeurs de l’âge industriel. Sous l’impulsion de l’Etat, il connaît une accélération notable pendant le Second empire ; le réseau passe alors de 3 500 km au début des années 1850 à 17 000 km en 1869. La Normandie va profiter de ce développement.

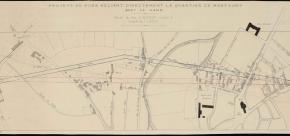

Les grandes lignes du réseau de l’Ouest sont tracées dès les années 1840. Deux lignes sont prévues en 1842 : l’une vers Rouen, pour ouvrir sur la Manche, terminée en 1843, l’autre vers Nantes, pour l’Atlantique, achevée en 1851. La Basse-Normandie et la Bretagne restent ainsi à l’écart. Pour remédier à cette situation, le principe d’une ligne Paris-Rennes est adopté en 1844. Reste à déterminer si, sur la portion entre Chartres et Laval, la ligne doit passer par Le Mans ou par Alençon. Une vive concurrence s’engage alors entre les deux villes : des deux côtés, les réseaux d’influence à Paris sont mobilisés. Mais c’est la candidature du Mans, soutenue par Guizot, qui l’emporte en 1846. En compensation, Alençon reçoit la promesse de la création d’une ligne transversale Caen-Le Mans.

Les années du Second Empire voient le développement du réseau en Normandie, géré par la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest. Le train arrive au Mans en 1854, à Caen en 1855. A Alençon, la gare est construite dès 1853 mais il faut attendre 1856 pour voir l’arrivée du premier train de Paris via Le Mans. La ligne progresse ensuite vers le nord, atteignant Argentan en 1858 et Caen en 1859. En 1870, après dix années de chantier, la ligne Paris-Granville est terminée. Elle traverse le nord de l’Orne et dessert les villes industrielles du Pays d’Ouche et du Bocage.

Même si les trains alors ne roulaient pas très vite (autour de 35 km / heure), le développement des voies ferrées transforme le rapport au temps et à l’espace. Il fallait de deux à trois jours pour gagner Paris depuis Alençon dans la première moitié du XIXe siècle, contre cinq à six heures de train dans la seconde moitié. Cette contraction de l’espace facilite les mobilités bien sûr mais elle modifie aussi profondément l’économie, en ouvrant des débouchés et des approvisionnements nouveaux. L’essor de la filature et de la métallurgie dans l’Orne lui doit beaucoup. De même, le train accélère la spécialisation des productions agricoles. Enfin, la création des gares modifie l’organisation des villes.

A partir de 1865, puisque les grands axes du réseau national sont tracés sinon achevés, l’Etat laisse aux départements le soin de définir les lignes d’intérêt local. Ainsi se constitue progressivement un réseau secondaire avec, par exemple, l’ouverture en 1869 de la ligne La Ferté-Macé-Briouze, branchée sur la ligne Paris-Granville. Enfin, en 1879, la IIIe République lance le plan Freycinet dont le volet ferroviaire vise à désenclaver par des lignes locales les espaces encore à distance des voies ferrées. Il aura peu d’impact dans l’Orne mais, dans les années 1880, plus une seule commune ornaise ne se trouve à plus de 15 km d’une gare.

Les grandes lignes du réseau de l’Ouest sont tracées dès les années 1840. Deux lignes sont prévues en 1842 : l’une vers Rouen, pour ouvrir sur la Manche, terminée en 1843, l’autre vers Nantes, pour l’Atlantique, achevée en 1851. La Basse-Normandie et la Bretagne restent ainsi à l’écart. Pour remédier à cette situation, le principe d’une ligne Paris-Rennes est adopté en 1844. Reste à déterminer si, sur la portion entre Chartres et Laval, la ligne doit passer par Le Mans ou par Alençon. Une vive concurrence s’engage alors entre les deux villes : des deux côtés, les réseaux d’influence à Paris sont mobilisés. Mais c’est la candidature du Mans, soutenue par Guizot, qui l’emporte en 1846. En compensation, Alençon reçoit la promesse de la création d’une ligne transversale Caen-Le Mans.

Les années du Second Empire voient le développement du réseau en Normandie, géré par la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest. Le train arrive au Mans en 1854, à Caen en 1855. A Alençon, la gare est construite dès 1853 mais il faut attendre 1856 pour voir l’arrivée du premier train de Paris via Le Mans. La ligne progresse ensuite vers le nord, atteignant Argentan en 1858 et Caen en 1859. En 1870, après dix années de chantier, la ligne Paris-Granville est terminée. Elle traverse le nord de l’Orne et dessert les villes industrielles du Pays d’Ouche et du Bocage.

Même si les trains alors ne roulaient pas très vite (autour de 35 km / heure), le développement des voies ferrées transforme le rapport au temps et à l’espace. Il fallait de deux à trois jours pour gagner Paris depuis Alençon dans la première moitié du XIXe siècle, contre cinq à six heures de train dans la seconde moitié. Cette contraction de l’espace facilite les mobilités bien sûr mais elle modifie aussi profondément l’économie, en ouvrant des débouchés et des approvisionnements nouveaux. L’essor de la filature et de la métallurgie dans l’Orne lui doit beaucoup. De même, le train accélère la spécialisation des productions agricoles. Enfin, la création des gares modifie l’organisation des villes.

A partir de 1865, puisque les grands axes du réseau national sont tracés sinon achevés, l’Etat laisse aux départements le soin de définir les lignes d’intérêt local. Ainsi se constitue progressivement un réseau secondaire avec, par exemple, l’ouverture en 1869 de la ligne La Ferté-Macé-Briouze, branchée sur la ligne Paris-Granville. Enfin, en 1879, la IIIe République lance le plan Freycinet dont le volet ferroviaire vise à désenclaver par des lignes locales les espaces encore à distance des voies ferrées. Il aura peu d’impact dans l’Orne mais, dans les années 1880, plus une seule commune ornaise ne se trouve à plus de 15 km d’une gare.

Documents