Les Bains-Douches d'Argentan (1)

-

Usage pédagogique

Usage pédagogique

- Date du document : 1912

- Référence : 2 O 6/9

- Auteur(s) : auteur inconnu

- Lieu(x) : Argentan

- Période(s) : De 1815 à 1914

- Type(s) de document : Carte / Plan / Document iconographique

Présentation :

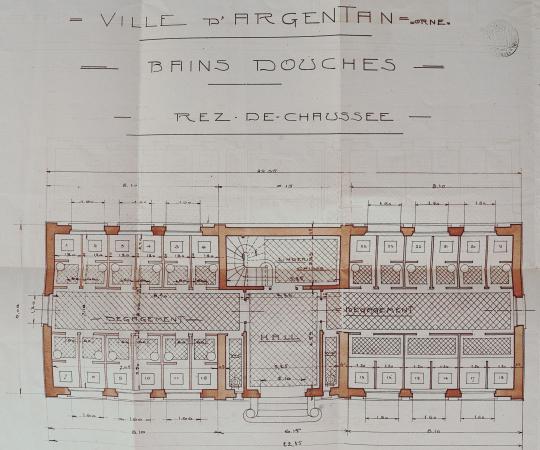

Pour clore ce chapitre, voici le plan d’un bâtiment de bains-douches adressé en 1912 par la Mairie d’Argentan au Ministère de l’Intérieur afin d’obtenir les subventions pour sa construction.

On a vu dans les documents précédents que l’hygiène publique est une préoccupation croissante au XIXe siècle. La population des villes augmente dans des logements où, bien souvent, insalubrité et promiscuité facilitent le développement des maladies. Peu à peu, la révolution pastorienne montre l’importance de l’hygiène publique et privée. Par ailleurs, l’attention croissante portée à la question sociale conduit également à s’inquiéter des conditions sanitaires des classes populaires, que ce soit par philanthropie ou, par opportunisme, pour conserver une main d’œuvre en bonne santé. On considère aussi l’hygiène corporelle comme un élément de l’hygiène morale.

C’est dans ce contexte que les autorités municipales entreprennent de s’équiper d’établissements de bains publics. Dans ce domaine, la France est plutôt en retard par rapport à la Grande-Bretagne ou à ses voisins d’Europe du Nord ou de l’Est. Le premier établissement de bains public ayant adopté le principe de la douche, ou « bain en pluie », inventé par le médecin chef de la prison de Rouen en 1873, ouvre à Bordeaux en 1893. En 1906, la loi Strauss reconnaît l’utilité publique des bains-douches, ce qui permet aux commune de demander des subventions de l’Etat pour leur construction. La France ne compte alors que 11 établissements, dans 3 villes : Paris, Bordeaux et Rouen.

A Argentan, le projet est lancé en 1912 mais, retardé par la Première Guerre mondiale, il doit être repris en 1925. Il existait déjà dans la ville un établissement de bains ouvert au public installé au Pont Saint-Jacques sur l’Orne mais son propriétaire en proposait un prix trop élevé pour les finances municipales. On décide donc de construire un nouveau bâtiment, plus fonctionnel, plus lumineux et plus hygiénique. Comme on le voit sur le plan, ses dimensions restent cependant assez modestes : 22 m de long pour 8 m de large. Le dossier conservé aux Archives montre que la Mairie n’avait pas les moyens de construire un bâtiment plus grand, même avec les subventions gouvernementales.

Le bâtiment est installé rue de la République, non loin de la gare et des usines comme le précise le dossier de la Mairie, qui souhaite « la vulgarisation de l’hygiène dans les classes peu aisées des travailleurs d’usine et de la terre. »

On voit que le bâtiment est organisé en deux ailes disposées de part et d’autre du hall d’entrée, qui fait aussi office de salle d’attente : l’une pour les hommes, l’autre pour les femmes. Chaque aile est équipée d’un WC et de 12 cabines de douches disposées en deux rangées de 6 desservies par un couloir central. Dans chaque cabine, on trouve un espace pour se déshabiller, avec porte-manteau, miroir et banc, et un espace de douche à proprement parler. Les douches sont dotées d’un mélangeur pour l’eau chaude et l’eau froide.

Au fond du hall se trouve la caisse. Les entrées étaient très bon marché de manière à permettre l’accès au plus grand nombre. On note aussi la présence d’une lingerie. L’étage est réservé au logement du gérant.

La façade (document suivant) est assez caractéristique du style éclectique des bâtiments publics de l’époque. On voit que la Mairie a opté pour une architecture conventionnelle mais prestigieuse, marquée par un décor ornemental assez riche (linteaux, pilastres, bandeaux horizontaux, toiture complexe).

La construction des Bains-Douches d’Argentan s’inscrit donc dans le processus d’amélioration de l’hygiène engagé depuis le début du XIXe siècle. Les pouvoirs publics ont commencé par aménager et règlementer l’espace public pour le rendre plus sain. A partir de la fin du siècle, on cherche désormais à assainir les corps eux-mêmes et à diffuser les normes de l’hygiène bourgeoise qui s’imposent donc aussi dans la sphère privée.