Le travail des enfants

- Période(s) : De 1815 à 1914 , De 1914 à nos jours

Le travail des enfants n’est pas une invention de l’âge industriel, loin s’en faut. Au cours du XIXe siècle cependant, à mesure que se développe l’industrie, le travail infantile progresse également dans de nombreux secteurs. Au début des années 1840, on aurait compté jusqu’à 143 000 enfants dans la grande industrie en France, dont 93 000 dans le secteur textile. Didier Terrier écrit que « vers 1850, on estime que 15 à 20 % des enfants de moins de 14 ans sont employés dans l’industrie » (« Les enfants au travail », L’histoire, 517, p. 64). Ils sont particulièrement nombreux dans le secteur textile, dans les mines et dans les verreries.

Le travail infantile présente plusieurs avantages. D’abord, les rémunérations sont faibles (deux fois inférieures en général à celles des adultes), ce qui permet aussi aux employeurs de tirer vers le bas le salaire des adultes. On également peut mettre à profit leur petite taille pour réaliser des travaux délicats (textile, mécanique) ou se déplacer dans des espaces exigus (mines).

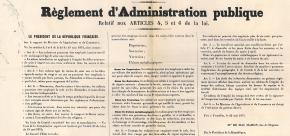

En 1841, une première loi tente une régulation du travail infantile dans les entreprises de plus de 25 ouvriers : elle interdit le travail pour les moins de 8 ans, limite à 8 heures par jour celui des 8-12 ans et à 12 heures pour les 12-16 ans. Si cette loi constitue une étape notable avec une première remise en question du libéralisme qui prévalait alors, elle reste cependant quasiment inefficace. Son application dépendait de la bonne volonté des employeurs ; les notables volontaires (et bénévoles) chargés d’en surveiller la mise en œuvre n’étaient guère empressés de sanctionner les contrevenants qui appartenaient à leur monde.

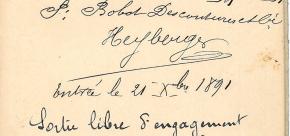

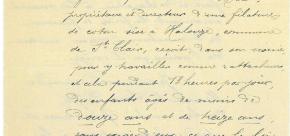

La deuxième loi marquante du XIXe siècle est celle de 1874, adoptée par l’Assemblée sur la proposition d’Ambroise Joubert, député du Maine-et-Loire, et industriel monarchiste. Elle s’applique à tous les ateliers de l’industrie, quel que soit le nombre d’employés. Elle repousse à 10 ans l’âge minimum pour l’emploi des enfants. Le travail de 10 à 12 ans est autorisé dans certains secteurs (textile, verrerie, papeterie) mais pour une durée maximum de 6 heures par jour. Sur le papier, les progrès semblent notables mais en réalité le champ d’application de la loi est assez restreint : d’abord, elle ne s’applique pas au travail agricole et au travail à domicile. Ensuite, dans l’industrie, les dérogations sont nombreuses. Par conséquent, « seuls 10 à 14 % des 4 millions d’enfants qui ont entre 10 et 15 ans sont concernés par la loi de 1874 » (D. Terrier). Enfin, les employeurs rechignent souvent à appliquer ces nouvelles règles. Pourtant, la loi de 1874 crée 15 inspecteurs divisionnaires du Travail des Enfants et des filles mineures dans l’industrie chargés de veiller à sa bonne application. C’est un progrès par rapport à la loi de 1841 mais cela ne suffit pas à garantir un respect effectif.

En 1882, l’école devient obligatoire jusqu’à 13 ans. En principe, cette nouvelle législation constitue une protection supplémentaire pour les enfants. Dans les faits, la situation est plus nuancée puisque l’absentéisme reste assez fort : « au début des années 1890, 7 à 15 % des enfants (…) manquent ainsi la classe pour travailler en usine, plus encore à la ferme ou dans l’atelier familial. » (D. Terrier).

La dernière loi majeure du siècle arrive en 1892. Elle interdit le travail des enfants de moins de « 13 ans révolus » à moins qu’ils n’aient obtenu d’une part le certificat d’étude primaire et d’autre part un certificat d’aptitude délivré par un médecin. Jusqu’à 16 ans, la durée maximale du travail journalier est de 10 heures puis de 60 heures par semaine entre 16 et 18 ans. Cette nouvelle loi se révèle plus efficace que la loi de 1874 car elle s’accompagne de la création du corps des inspecteurs du travail et vient en complément de la loi « Ferry » de 1882. Elle ne s’applique pas toutefois au travail à la ferme ou dans l’atelier familial.

Le travail infantile présente plusieurs avantages. D’abord, les rémunérations sont faibles (deux fois inférieures en général à celles des adultes), ce qui permet aussi aux employeurs de tirer vers le bas le salaire des adultes. On également peut mettre à profit leur petite taille pour réaliser des travaux délicats (textile, mécanique) ou se déplacer dans des espaces exigus (mines).

En 1841, une première loi tente une régulation du travail infantile dans les entreprises de plus de 25 ouvriers : elle interdit le travail pour les moins de 8 ans, limite à 8 heures par jour celui des 8-12 ans et à 12 heures pour les 12-16 ans. Si cette loi constitue une étape notable avec une première remise en question du libéralisme qui prévalait alors, elle reste cependant quasiment inefficace. Son application dépendait de la bonne volonté des employeurs ; les notables volontaires (et bénévoles) chargés d’en surveiller la mise en œuvre n’étaient guère empressés de sanctionner les contrevenants qui appartenaient à leur monde.

La deuxième loi marquante du XIXe siècle est celle de 1874, adoptée par l’Assemblée sur la proposition d’Ambroise Joubert, député du Maine-et-Loire, et industriel monarchiste. Elle s’applique à tous les ateliers de l’industrie, quel que soit le nombre d’employés. Elle repousse à 10 ans l’âge minimum pour l’emploi des enfants. Le travail de 10 à 12 ans est autorisé dans certains secteurs (textile, verrerie, papeterie) mais pour une durée maximum de 6 heures par jour. Sur le papier, les progrès semblent notables mais en réalité le champ d’application de la loi est assez restreint : d’abord, elle ne s’applique pas au travail agricole et au travail à domicile. Ensuite, dans l’industrie, les dérogations sont nombreuses. Par conséquent, « seuls 10 à 14 % des 4 millions d’enfants qui ont entre 10 et 15 ans sont concernés par la loi de 1874 » (D. Terrier). Enfin, les employeurs rechignent souvent à appliquer ces nouvelles règles. Pourtant, la loi de 1874 crée 15 inspecteurs divisionnaires du Travail des Enfants et des filles mineures dans l’industrie chargés de veiller à sa bonne application. C’est un progrès par rapport à la loi de 1841 mais cela ne suffit pas à garantir un respect effectif.

En 1882, l’école devient obligatoire jusqu’à 13 ans. En principe, cette nouvelle législation constitue une protection supplémentaire pour les enfants. Dans les faits, la situation est plus nuancée puisque l’absentéisme reste assez fort : « au début des années 1890, 7 à 15 % des enfants (…) manquent ainsi la classe pour travailler en usine, plus encore à la ferme ou dans l’atelier familial. » (D. Terrier).

La dernière loi majeure du siècle arrive en 1892. Elle interdit le travail des enfants de moins de « 13 ans révolus » à moins qu’ils n’aient obtenu d’une part le certificat d’étude primaire et d’autre part un certificat d’aptitude délivré par un médecin. Jusqu’à 16 ans, la durée maximale du travail journalier est de 10 heures puis de 60 heures par semaine entre 16 et 18 ans. Cette nouvelle loi se révèle plus efficace que la loi de 1874 car elle s’accompagne de la création du corps des inspecteurs du travail et vient en complément de la loi « Ferry » de 1882. Elle ne s’applique pas toutefois au travail à la ferme ou dans l’atelier familial.

Documents