Les difficultés de la règlementation du travail des enfants

-

Usage pédagogique

Usage pédagogique

- Date du document : 09/10/1892

- Référence : M 2394

- Lieu(x) : Saint-Clair-de-Halouze

- Période(s) : De 1815 à 1914

Présentation :

On a rappelé dans l’introduction le lent progrès de la législation visant à encadrer puis limiter peu à peu le travail des enfants. Le document présenté ici montre que, à la fin du XIXe, la situation reste encore peu satisfaisante.

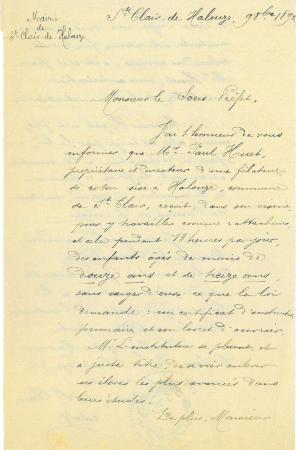

Il s’agit d’un courrier du maire de la commune de Saint-Clair-de-Halouze adressé au sous-préfet de Domfront. Il dénonce les pratiques d’un industriel de sa commune, un certain Huet qui, à l’en croire, prend beaucoup de libertés avec la loi.

Le maire écrit notamment que Huet emploie dans son usine des enfants de moins de 12 ans pendant 13 heures par jours, ce qui constitue une infraction avec la loi de 1874. Celle-ci, en effet, interdit en principe le travail pour les moins de 12 ans mais on a vu déjà avec l’exemple de la verrerie de Saint-Evroult, qu’il existe beaucoup de dérogations ; le secteur des filatures notamment peut en bénéficier. Les enfants y sont employés à diverses tâches telles que l’épluchage, le cardage, le dévidage du coton, le ramassage des déchets ou bien encore, comme c’est le cas ici, ils servent de rattacheur, c’est-à-dire qu’ils doivent rattacher sur le métier à tisser les fils rompus. C’est un travail dangereux, effectué au milieu des machines, qui exige de l’agilité et de la vitesse. Mais dans tous les cas, les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas travailler plus de 6 heures par jour.

Ajoutons que la loi Ferry de 1882 rend la scolarité obligatoire jusqu’à 13 ans, sauf dérogation accordée par l’Instituteur qui doit fournir un certificat d’instruction primaire. Or, d’après le maire, ce n’est pas le cas dans cette filature.

Pour les enfants de 13 ans révolus, la situation est un peu différente mais Huet est tout de même en infraction. D’après la loi de 1874, leur temps de travail ne doit pas dépasser 12 heures par jour, avec des moments de repos. Cette loi impose également que les maires délivrent aux enfants au travail un « livret d’enfant et d’apprenti » où doivent figurer la date de naissance et le niveau scolaire (voir l’exemple présenté dans ce chapitre).

Le courrier du maire est daté d’octobre 1892. Quelques jours plus tard, une nouvelle loi est promulguée, qui cette fois interdit complètement le travail des moins de 12 ans, limite le temps de travail à 10 heures par jour jusqu’à 16 ans et institue un corps d’inspecteurs pour veiller effectivement au respect des règlementations. Il est assez vraisemblable que le maire de Saint-Clair avait eu connaissance de la prochaine promulgation de cette loi votée quelques mois plus tôt après plusieurs années de discussion. Cela l’aura peut-être incité à écrire au Sous-Préfet afin de dénoncer les agissements de cet entrepreneur.

La question du travail des mineurs n’est d’ailleurs pas le seul grief que le maire porte à cet entrepreneur et il flotte dans ce courrier un petit parfum de règlement de compte. Quoi qu’il en soit, on peut y voir aussi à l’arrière-plan un conflit entre l’Ecole et l’entreprise, ou tout au moins entre réalités économiques et projet d’émancipation sociale. Car les entrepreneurs ne sont pas les seuls adversaires des restrictions au travail infantile : si les lois Ferry ont rendu l’école gratuite, il reste que dans de nombreuses familles, le revenu complémentaire apporté par les enfants au travail est indispensable. Dès lors, les instituteurs ont parfois bien du mal à garder leurs élèves en classe et l’émancipation sociale promise par l’école républicaine peine à se réaliser.

Lettre maire St-Clair-de-Halouze 1892 M2394.pdf