Les transformations du syndicalisme

-

Usage pédagogique

Usage pédagogique

- Date du document : 1897

- Référence : M 2410

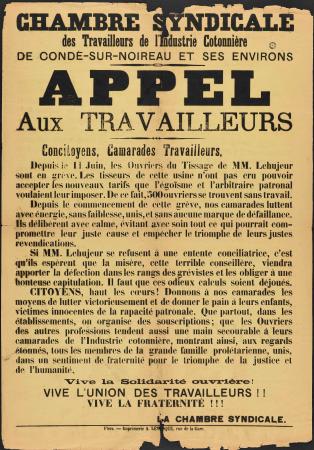

- Auteur(s) : Chambre syndicale des travailleurs de l'industrie cotonnière de Condé-sur-Noireau

- Lieu(x) : Condé-sur-Noireau (Calvados) , Flers , La Ferté-Macé , Saint-Pierre-du-Regard

- Période(s) : De 1815 à 1914

- Type(s) de document : Affiche / Placard

Présentation :

En complément du document précédent, cette affiche réalisée par la Chambre syndicale des travailleurs de l’industrie Cotonnière de Condé-sur-Noireau (aujourd'hui Condé-en-Normandie, Calvados) pendant la longue grève de juin à août 1897 aux ateliers de tissage Lehugeur (ou Lehujeur selon les sources) montre une évolution notable du syndicalisme.

Condé est dans le Calvados mais de nombreux ouvriers employés dans les usines de la ville résident dans l’Orne toute proche et cette affiche a notamment été diffusée dans les villes ouvrières du Bocage (Flers, La Ferté-Macé). L’affiche fait appel à la solidarité des ouvriers pour soutenir la grève.

Comme l’indique le document, le mouvement a commencé le 11 mai lorsque les Lehugeur ont décidé, invoquant une situation de surproduction, une diminution de 15 % des rémunérations des ouvriers tisseurs. Les ouvriers proposent une solution alternative, à savoir la réduction temporaire des jours de travail ; mais les patrons veulent baisser les salaires pour rester compétitifs. Cette dégradation des conditions salariales n’a rien d’étonnant : selon Jean Quellien, les rémunérations des ouvriers dans le secteur du textile ont chuté de 30 % en moyenne au cours des 30 dernières années du XIXe siècle à Flers, La Ferté-Macé, Falaise, Condé-sur-Noireau.

La fin du XIXe siècle marque pourtant l’apogée du tissage à Condé-sur-Noireau, où travaillent 1 400 ouvriers sur environ 7 000 habitants. Les tissages Lehugeur sont la plus grosse entreprise du secteur. Ils emploient 530 ouvriers qui vivent dans des conditions précaires, rémunérés à la tâche par des salaires qui permettent à peine de subvenir à leurs besoins. Pour la plupart originaires du monde rural, ces ouvriers n’ont pas de tradition de lutte sociale tandis que les patrons condéens pratiquent un paternalisme autoritaire.

La grève commencée le 11 juin est donc, comme souvent à cette époque dans le secteur du textile, une grève défensive : on arrête le travail pour tenter d’empêcher une dégradation des conditions de vie. Ces mouvements ne sont pas rares et donnent parfois lieu à des accès de violence. Aussi, afin de limiter les interruptions de travail, préjudiciables à la bonne marche des affaires, et sources de troubles à l’ordre public, la bourgeoisie et les milieux patronaux encouragent dans toute la Normandie la création de syndicats. Il s’agit de créer un cadre de discussion, un instrument de pacification sociale dans la logique du syndicalisme chrétien qui se développe également à cette époque. C’est ainsi qu’est créée en février 1885 la Chambre syndicale des travailleurs de l’industrie cotonnière de Condé, auteur de l’affiche.

Douze ans après cependant, l’affiche montre que le syndicalisme est en voie de transformation. L’influence croissante des idées socialistes et l’intransigeance du patronat provoquent une évolution des positions. La Chambre syndicale de Condé en effet est alors animée par des militants du Parti Ouvrier Français, le premier parti socialiste créé en France (sous l’impulsion de Jules Guesde). Le discours cherche à développer une solidarité de classe au-delà même des différences catégorielles (« les ouvriers des autres professions ») parce que tous les ouvriers appartiennent à « la grande famille prolétarienne ». Le vocabulaire est celui de la lutte des classes : prolétaires unis contre « l’égoïsme et l’arbitraire patronal. »

Cette orientation politique du syndicalisme s’inscrit dans un mouvement à plus vaste échelle. Rappelons à cet égard que la Confédération Générale du Travail est créée en 1895 et s’inscrit d’emblée dans un syndicalisme révolutionnaire. Même si la Normandie n’est pas alors à l’avant-garde du mouvement social, les idées socialistes y diffusent peu à peu. Dans le cas précis de la grève chez Lehugeur, l’attitude des patrons renforce la radicalisation du discours syndical. Ils refusent toute discussion avec la Chambre syndicale jusqu’en juillet et misent clairement sur un essoufflement du mouvement, comme le dénonce l’affiche : « ils espèrent que la misère, cette terrible conseillère, viendra apporter la défection dans les rangs des grévistes. » C’est donc pour faire échec à cette stratégie des patrons que les syndicalistes de Condé font appel à la solidarité de tous leurs « camarades ».

Pourtant, la stratégie patronale sera la plus forte, en tout cas à court terme. En juillet, l’exaspération entraîne une explosion de violence pendant quelques jours (voir le document précédent), vite jugulée cependant et, en août, la grève prend fin. Les patrons procèdent à un réembauchage individuel et les meneurs du mouvement ne sont pas repris. A long terme cependant, le bilan est plus nuancé puisque, malgré l’échec du mouvement, on observe une nette augmentation de la syndicalisation au début du XXe siècle à Condé.

Quoi qu’il en soit, cette affiche montre que le mouvement syndical est alors à un tournant : on passe d’un syndicalisme de « collaboration de classe » (J. Quellien) à un syndicalisme de lutte des classes. Les ouvriers prennent conscience de leurs intérêts communs face au patronat.