La "grève des Cent jours" de 1907 à Flers

-

Usage pédagogique

Usage pédagogique

- Date du document : 1907

- Référence : 2 FiCP 169/230

- Auteur(s) : auteur inconnu

- Lieu(x) : Flers

- Période(s) : De 1815 à 1914

- Type(s) de document : Carte postale / Photographie

Présentation :

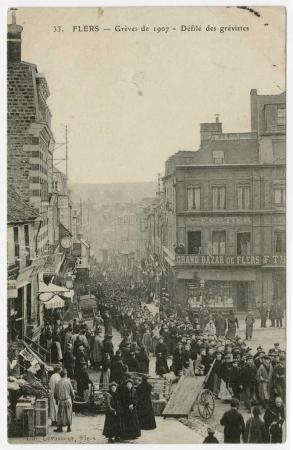

Les deux documents présentés ici permettent d’évoquer ce qui fut le principal conflit social de l’âge industriel en Normandie : la Grève des 100 jours à Flers du 24 avril au 29 juillet 1907. Il s’agit d’une part d’une photographie d’auteur inconnu publiée sous forme de carte postale représentant l’un des défilés organisés par les grévistes, d’autre part d’un rapport rédigé par le Commissaire de Flers à l’issue du conflit à l’attention du Ministère du Commerce (accessible en version pdf par le lien ci-dessus).

On a déjà eu l’occasion de l’évoquer : depuis le dernier quart du XIXe déjà, Flers est la principale ville industrielle de Normandie, grâce à la présence d’une importante industrie textile. Après une période de difficultés dans les dernières années du siècle, l’activité repart et le secteur connaît un apogée au début du XXe. Environ 5 000 ouvriers sont alors employés par cinq entreprises, dont la plus importante est dirigée par Emile Duhazé, le « roi du coton » normand . Malgré le développement des sociétés de secours mutuel et l’action des partisans du catholicisme social, les ouvriers vivent dans des conditions difficiles : les salaires sont faibles, les journées sont longues (10 heures) et les logements souvent peu salubres.

Le rapport du Commissaire de police de Flers réalisé à l’attention du Ministère du Commerce pour présenter un bilan de la grève nous rappelle les causes du mouvement. Les ouvriers de toutes les filatures fléroises s’accordent pour réclamer une « augmentation des tarifs du tissage et de la filature ». L’unanimité de la revendication témoigne de l’uniformité des conditions de travail et de la solidarité des ouvriers du secteur, quels que soient leurs employeurs. Le 24 avril, le travail s’arrête donc dans les cinq entreprises : Duhazé, Frémont, Patry, Halbout, Duguey & Lebailly. On notera dans le rapport que pratiquement tous les employés sont en grève et on relèvera également la forte proportion des femmes dans le secteur.

La réponse patronale est tout aussi unanime. Comme lors des conflits précédents (voir notamment le document sur la grève chez Lehugeur à Condé), les patrons flérois refusent en bloc toute augmentation de salaire et ne proposent que quelques aménagements marginaux. Dès lors, le conflit s’installe dans la durée. Le 24 mai, les patrons décident le « lock out », c'est-à-dire la fermeture de toutes les usines afin de procéder au réembauchage individuel des employés. Mais les ouvriers poursuivent la grève.

Ils ont élu un Comité de grève qui, chaque jour, informe sur de la situation et organise la solidarité. Ainsi, une distribution quotidienne de repas est mise en place avec l’accord de la Mairie qui met à disposition les locaux du marché couvert. Une centaine d’enfants sont envoyés dans d’autres villes industrielles de la région (Fougères, Condé-sur-Noireau, Evreux) afin d’y être accueillis et nourris dans des familles ouvrières. On organise également des quêtes à Flers et dans les villes voisines afin d’alimenter la caisse de grève. Le rapport du Commissaire indique que la Confédération Générale du Travail (CGT) et la mairie de Flers ont également contribué par des dons.

Pour maintenir la mobilisation et solliciter la solidarité, les grévistes défilent tous les jours dans les rues de Flers. C’est ce que l’on peut voir sur la carte postale présentée ici. Le Comité de grève invite aussi des responsables syndicaux et politiques à donner des conférences. Très soutenu par la population locale, le mouvement prend donc aussi une ampleur nationale : des responsables de la CGT et quatorze députés socialistes se succèdent à Flers pour le soutenir. Même les vignerons du Midi, en lutte également, apportent leur soutien et envoient deux barriques de vin aux ouvriers flérois.

Cependant, malgré la médiation des autorités (le Maire, le Préfet et même l’évêque), les patrons refusent d’accepter les revendications. Finalement, sous la pression des commerçants inquiets de l’appauvrissement général de la ville, le maire obtient un vote secret des ouvriers qui décident la reprise du travail.

La Grève des Cent Jours se termine donc par un échec sur les revendications mais le Commissaire indique qu’il a entraîné une hausse importante de la syndicalisation. La solidarité ouvrière s’est donc renforcée.

Transcription :

Transcription de la dernière page du rapport du commissaire de police de Flers (document coté M 2411)

La grève qui a duré plus de cent jours et a porté sur toutes les catégories d’ouvriers et d’industrie textile à Flers a eu pour conséquence de faire augmenter le nombre d’ouvriers syndiqués dans des conditions énormes et a créé de nouveaux syndicats pour certaines branches de l’industrie textile qui en étaient dépourvues.

Une autre conséquence de la grève est la transformation en société anonyme, en commandite, des tissages et filatures de M. Frémont d’une part et de M. Duhazé de l’autre.

Un phénomène qui se produit généralement après les longues grèves s’est passé à Flers : les tarifs n’ont pas été modifiés sauf à l’usine Frémont où il y a eu une légère augmentation sur certains articles mais la production a augmenté presque généralement de 1/6e soit que les ouvriers apportent plus de méthode ou de suite dans leur travail, soit que le long chômage et les dettes contractées les obligent à activer la besogne.

Malgré la longueur de la grève, il n’y a pas eu de faits graves à réprimer : quelques carreaux cassés aux usines par des grévistes inconnus, un pétard de dynamite lancé dans une propriété privée, deux condamnations par le tribunal de Domfront à 25 francs d’amende pour entrave à la liberté et quelques contraventions pour violences légères.

grève Flers 1907 M2411.pdf