Le 1er mai : un moment de fête et de revendication

-

Usage pédagogique

Usage pédagogique

- Date du document : 02/05/1910

- Référence : M 1021

- Auteur(s) : commissaire de police d'Alençon

- Lieu(x) : Alençon

- Période(s) : De 1815 à 1914

Présentation :

Le document présenté est le rapport rédigé par le Commissaire de police d’Alençon à l’attention du préfet de l’Orne pour rendre compte du déroulement de la journée du 1er mai 1910. Il permet d’aborder les thèmes de l’action syndicale et de la sociabilité ouvrière.

C’est en 1886 aux Etats-Unis que, pour la première fois, les syndicats appellent à la grève le 1er mai, pour réclamer notamment la journée de 8 heures. C’est un succès mais au cours des jours suivants certaines manifestations dégénèrent et entraînent une violente répression des pouvoirs publics. Trois ans plus tard, lors de la création de la IIe Internationale à Paris, en juillet 1889, les socialistes européens décident de faire du 1er mai la journée internationale des travailleurs. En France, la deuxième célébration de cette journée, en 1891, donne lieu à la terrible répression de la manifestation des mineurs de Fourmies (Nord) : 9 morts et 35 blessés. Le 1er mai restera longtemps une journée sensible, dont le déroulement est observé avec attention par les autorités, comme en témoigne la présence du Commissaire et son rapport au préfet (voir aussi le document suivant). Cependant, il s’impose peu à peu comme une tradition ouvrière, journée de revendication et de fête à la fois, qui ne sera chômée qu’à partir de 1919.

A Alençon, la célébration du 1er mai s’installe au cours des années 1890. Le déroulement en est toujours le même : une conférence d’un leader syndical à la Halle aux Toiles, suivie d’un bal. Les rapports consultés indiquent que tout se passe dans le calme. Il peut se produire cependant quelques incidents comme ici la prise à partie d’un ouvrier non gréviste, prudemment exfiltré par le Commissaire.

Ce 1er mai 1910, le conférencier invité est le « camarade » Louis Rousselot (1871-1938), militant socialiste et syndicaliste, premier secrétaire de la fédération des syndicats du bâtiment de 1908 à 1910 au sein de la Confédération Générale du Travail (CGT). La CGT a été créée en 1895 à Limoges par l’unification des fédérations des syndicats de l’industrie, des Bourses du travail et de 126 syndicats non fédérés. En 1910, c’est l’organisation ouvrière la plus puissante de France (700 000 adhérents sur 7 millions de salariés en 1912).

Le discours de Louis Rousselot, rapporté par le Commissaire, met en évidence les objectifs de la Confédération. La journée de 8 heures reste une revendication constante mais Léon Jouhaux, Secrétaire Général de 1909 à 1947, lance également dès le début de son mandat des campagnes contre la vie chère. Rousselot reprend ce thème quand il justifie la grève des ouvriers charpentiers d’Alençon, motivée par des revendications salariales.

Louis Rousselot apporte le soutien du syndicat à cette grève. C’est aussi pour lui l’occasion de souligner que la solidarité ouvrière est un puissant outil de progrès social. Ainsi, il affirme que les patrons devront céder face à leurs ouvriers car les autres charpentiers des environs, informés du mouvement, refuseront de remplacer leurs camarades grévistes. Cette solidarité permise par la circulation des informations s’exprime notamment dans le cadre des Bourses du travail. Ce sont des organisations gérées par les ouvriers qui proposent divers services à leurs adhérents (informations sur les emplois, mutualité, éducation populaire). Elles ont fusionné en 1895 dans la CGT mais continuent d’exister au niveau local.

La CGT est traversée par différentes tendances. On y trouve à l’époque un fort mouvement de syndicalisme révolutionnaire selon lequel la lutte syndicale ne doit pas avoir seulement pour objectif une amélioration des conditions de vie des ouvriers mais viser plus largement un but politique : l’émancipation des salariés par l’expropriation capitaliste. Cependant, d’après le compte-rendu du Commissaire, les propos de Rousselot restent tout à fait modérés ; sans doute sait-il que les ouvriers ornais ne sont guère séduits par les discours révolutionnaires, à tel point que d’autres orateurs du 1er mai, avant lui, avaient déploré leur manque de combattivité. Quoi qu’il en soit, selon la Charte d’Amiens, adoptée en 1906, la CGT affirme son indépendance à l’égard des partis politiques qui ne peuvent aboutir à cet objectif sans le soutien des syndicats : « l’utilité des syndicats sans lesquels le parti ouvrier ne peut arriver à rien. »

On ne sait pas bien dans ce contexte à quel « parti ouvrier » Louis Rousselot fait référence, à moins que ce ne soit le Commissaire lui-même qui n’identifie pas exactement le parti évoqué par l’orateur. En tout cas, en 1910, le « Parti ouvrier » n’existe plus ; il a fusionné en 1902 dans d’autres structures politiques qui donnent naissance en 1905 à la Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO), dirigée par Jean Jaurès jusqu'à son assassinat en 1914. Signalons d'ailleurs que le 1er mai 1910 a lieu entre deux tours d’une élection législative qui donnera une majorité de gauche à l’Assemblée.

Enfin, le document évoque la dimension festive du 1er mai : c’est un moment de lutte et de revendications mais c’est aussi l’occasion de se retrouver, de célébrer des valeurs et ainsi de renforcer le sentiment d’appartenance à une classe unie par des intérêts communs. Après le discours de l’orateur vient donc le traditionnel bal, qui se termine dans le calme à une heure du matin.

Ce rapport de police illustre donc une dimension de la sociabilité ouvrière, fondée à la fois sur la lutte, sur la solidarité et sur le partage de moments festifs.

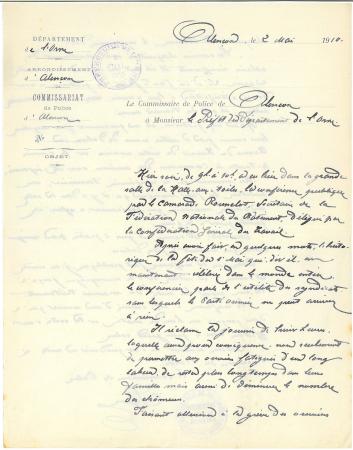

Transcription :

Département de l’Orne

Arrondissement d’Alençon

Commissariat de police d’Alençon

Alençon, le 2 mai 1910,

Le commissaire de police de Alençon à Monsieur le Préfet du département de l’Orne,

Hier soir, de 9 h à 10 h, a eu lieu dans la grande salle de la halle aux toiles, la conférence publique par le camarade Rousselot, Secrétaire de la Fédération nationale du bâtiment, délégué par la Confédération Générale du Travail.

Après avoir fait, en quelques mots, l’historique de la fête du 1er mai qui, dit-il, est maintenant célébrée dans le monde entier, le conférencier parle de l’utilité des syndicats sans lesquels le parti ouvrier ne peut arriver à rien.

Il réclame la journée de huit heures, laquelle aura pour conséquence non seulement de permettre aux ouvriers fatigués d’un long labeur de rester plus de temps dans leurs familles mais aussi de diminuer le nombre de chômeurs.

Faisant allusion à la grève des ouvriers charpentiers d’Alençon, le conférencier dit :

« Les ouvriers charpentiers ont actuellement des salaires insuffisants et ils ont eu raison de se mettre en grève. Si, d’ici 5 ou 6 jours, les patrons n’ont [pas] donné satisfaction à leurs ouvriers, ceux-ci iront travailler ailleurs, ils ont du travail assuré. »

Quant aux patrons, ils ne pourront pas remplacer leurs ouvriers par d’autres venus du dehors car les bureaux du travail des villes voisines et les ouvriers et toutes les communes des environs ont été informés.

Au moment où le conférencier terminait, un auditeur lui fait remarquer qu’il y a dans la salle un ouvrier menuisier qui, dernièrement, a refusé de prendre part à la grève.

Aussitôt, cet ouvrier est pris à partie par [ ?] autres qui veulent le jeter dehors.

Bien que la conférence fut publique, j’ai invité cet ouvrier à se retirer et l’ai accompagné jusqu’à la rue pour lui éviter des mauvais traitements.

La conférence a été suivie d’un concert qui a duré jusqu'à une heure du matin et la sortie s’est effectuée dans le plus grand calme.

Aucun incident ne s’est produit en ville à l’occasion du 1er mai.

Le Commissaire de police,

[Signature]

conférence syndicale 1er mai 1910.pdf