La grève aux tissages Lehugeur à Condé-sur-Noireau (1897) : émergence d'un sentiment de classe ?

-

Usage pédagogique

Usage pédagogique

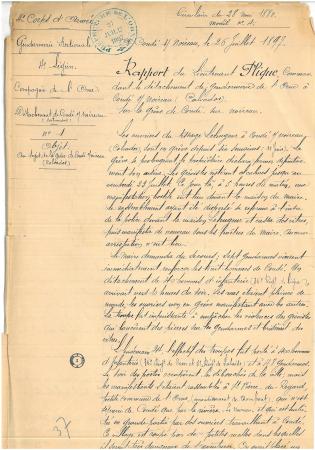

- Date du document : 26/07/1897

- Référence : M 2410

- Auteur(s) : Plique

- Lieu(x) : Condé-sur-Noireau (Calvados) , Flers , Saint-Pierre-du-Regard

- Période(s) : De 1815 à 1914

Présentation :

Une fois n’est pas coutume : nous quittons l’Orne pour évoquer la grève en 1897 aux ateliers de tissage Lehugeur (ou Lehujeur selon les sources) de Condé-sur-Noireau (aujourd'hui Condé-en-Normandie, Calvados). Il s’agit en effet d’un épisode qui à la fois illustre de nombreuses caractéristiques des mouvements sociaux en cette fin du XIXe et témoigne d’une évolution notable du mouvement ouvrier en Normandie.

Les Archives de l’Orne conservent des documents sur cette grève car la ville de Condé jouxte notre département. De nombreux ouvriers habitaient alors à Saint-Pierre-du-Regard, qui n’est séparée de Condé que par un petit pont sur la rivière Noireau, lequel sera le théâtre des événements évoqués ici. De plus, les grévistes de Condé ont fait appel à la solidarité des ouvriers de Flers (voir le document suivant), située à 14 km, tandis que les autorités redoutaient évidemment la contagion du mouvement. Voilà pourquoi le rapport de gendarmerie présenté ici et daté du 26 juillet 1897 est transmis au Préfet de l’Orne. Le document intégral est disponible au format pdf par le lien ci-dessus.

Il évoque les événements du 23 juillet 1897. Ce jour-là, au petit matin, après six semaines de grève dans le calme (le rapport oublie cependant quelques troubles à l’occasion du 14 juillet), la colère déborde. Les grévistes s’attaquent au domicile du patron dont ils brisent des vitres à coup de pierres et manifestent devant la mairie. Malgré les renforts reçus dans la journée, les gendarmes ne parviennent pas à ramener le calme et la soirée se termine par des affrontements entre grévistes et forces de l’ordre. Le lendemain, des renforts massifs sont dépêchés et d’autres affrontements éclatent sur le pont entre Condé et Saint-Pierre-du-Regard. De nouveaux renforts arrivent le 25 juillet ; le calme est rétabli. Comment expliquer cette courte, soudaine mais surtout inhabituelle flambée de violence ?

La fin du XIXe siècle marque l’apogée du tissage à Condé-sur-Noireau, où travaillent 1 400 ouvriers sur environ 7 000 habitants. Les tissages Lehugeur sont la plus grosse entreprise du secteur. Ils emploient 530 ouvriers qui vivent dans des conditions précaires, rémunérés à la tâche par des salaires qui permettent à peine de subvenir à leurs besoins. Pour la plupart originaires du monde rural, ces ouvriers n’ont pas de tradition de lutte sociale tandis que les patrons condéens pratiquent un paternalisme autoritaire.

Le 11 juin, Louis Lehugeur, le patron de l’entreprise annonce une diminution des salaires de 15 % justifiée selon lui par une situation de surproduction. Il refuse les contre-propositions des ouvriers tisserands qui décident alors de se mettre en grève et sont rejoints dans les jours qui suivent dans leur mouvement par les autres corps de métier de l’entreprise. L’arbitrage du maire Isaïe Baranger, un républicain proche des milieux patronaux, souvent sollicité dans ces situations, n’aboutit pas.

Les ouvriers, sous l’impulsion de quelques leaders membres du Parti Ouvrier Français, comme Alfred Madeleine, constituent un Comité de grève. Il organise une caisse de grève financée par des quêtes à Condé et dans les villes voisines (voir le document suivant). Cependant, Lehugeur, réputé cassant et très autoritaire, refuse de reconnaître la légitimité de ce comité. Il reste dans une logique paternaliste qui implique des relations individuelles entre le patron et « ses » employés. Sans négociations, la grève s’installe.

Comme l’indique le lieutenant Plique dans son rapport, les premières semaines de grève sont plutôt calmes. Le 10 juillet, Lehugeur accepte enfin de recevoir les grévistes. On croit le dénouement proche mais les discussions échouent. La situation commence à se dégrader le 14 juillet : alors, en fin de journée, les grévistes chantent La Carmagnole et des menaces sont proférées. Comme il sent fléchir la détermination de certains grévistes, Lehugeur annonce son intention de fermer l’usine (« lock out »).

C’est dans ce contexte qu’éclatent les violences rapportées par le document. Acculés par l’intransigeance patronale, les ouvriers redoutent que les six semaines sans salaire n’aboutissent qu’à un échec. Leurs cibles sont bien entendu le patron Lehugeur mais aussi le maire Baranger, plutôt proche des patrons, et qui n’a pas obtenu une médiation efficace.

Selon Joël Tatard, la grève de Condé et les violences qui l’accompagnent témoignent de l’émergence d’un sentiment de classe parmi les ouvriers. Ils prennent conscience que le maire et les patrons ne défendent pas seulement une entreprise gênée par des difficultés conjoncturelles mais plus généralement les intérêts d’une classe sociale peu à peu perçue comme un adversaire. La présence parmi les leaders de la grève de membres du Parti Ouvrier français, le premier parti socialiste créé en France en 1882, n’est pas sans lien avec cette prise de conscience politique. De même, le syndicat des ouvriers cotonniers, qui jusqu’alors avait plutôt pour objectif d’empêcher les grèves, radicalise son discours et appelle à une « émancipation » des travailleurs.

Relevons également que les attitudes contrastées des maires de Condé et de Saint-Pierre-du-Regard témoignent d’un clivage naissant qui va par la suite structurer le paysage politique français. Isaïe Baranger est un républicain modéré proche des patrons tandis que Brionne, le maire de Saint-Pierre-du-Regard, élu en 1886, est un « socialiste avéré » selon le Préfet. Il apporte son soutien à la caisse de grève ; le rapport lui reproche aussi de n’avoir pas jugé utile de prévenir la brigade de gendarmerie d’Athis de la dégradation de la situation le 24 juillet.

Finalement, le mouvement sera un échec. Comme l’indique le document, les autorités répondent à la colère par un déploiement considérable des forces de l’ordre. Il n’existe pas alors de forces de police spécialisées dans le maintien de l’ordre. Ce sont donc plus de 400 soldats venus de Caen et de Falaise, et plusieurs brigades de gendarmerie qui sont mobilisés. Ils mettent fin aux troubles et procèdent à des arrestations.

Lehugeur ferme son atelier et organise un réembauchage individuel. Les ouvriers jugés trop impliqués dans le mouvement ne sont pas repris. Le travail reprend à partir du 11 août. Les grévistes impliqués dans le Comité de grève ou arrêtés pour bris de clôture et rébellion sont jugés fin août au tribunal de Vire. Certains, comme Albert Lemière, sont condamnés à des peines de prison ferme.

La grève est donc brisée et Lehugeur peut imposer ses conditions salariales. Cependant, on observe un regain d’adhésion au syndicat et le renforcement de la solidarité entre les ouvriers. Les revendications salariales n’ont pas abouti mais le mouvement social s’est renforcé.

rapport gendarmerie grève condé 1897- M2410.pdf