La grève des gantières de Ceton en 1887

-

Usage pédagogique

Usage pédagogique

- Date du document : 21/02/1887

- Référence : M 2410

- Auteur(s) : Debray

- Lieu(x) : Ceton

- Période(s) : De 1815 à 1914

Présentation :

Le document proposé ici permet d’illustrer plusieurs aspects des mouvements sociaux dans l’industrie textile à la fin du XIXe siècle. Il s’agit du courrier envoyé au sous-préfet de Mortagne par le premier adjoint du maire de Ceton afin de l’informer du déclenchement, le 21 février 1887, d’une grève dans la ganterie Neyret. La version intégrale du document est disponible au format pdf par le lien ci-dessus.

L’activité textile était présente à Ceton depuis la fin du XVIIIe siècle. Au milieu du XIXe, l’abbé Lorphelin, curé de la paroisse, organise l’installation d’un atelier de gants de soie pour y employer les femmes indigentes du village. Puis la ganterie parisienne Neyret, qui deviendra bientôt le principal fabricant français de gants, s’installe dans la commune en 1856-57. Neyret aurait commencé par s’installer dans le prieuré puis fait construire un atelier en 1875.

Comme dans de nombreuses entreprises du textile, la main d’œuvre dans l’atelier Neyret est essentiellement féminine. En 1887, elle emploie environ une centaine d’ouvrières dans l’atelier et 800 employées à domicile, bien moins payées, pour les finitions. Or, d’après le document, le 21 février 1887, environ 80 de ces femmes refusent d’embaucher. On apprend dans la presse (Le Nogentais du 6 mars 1887) que le conflit couvait déjà depuis quelques jours. Mais le courrier du 1er adjoint permet de préciser les motifs du mécontentement : des salaires trop faibles et un encadrement trop autoritaire.

Ces griefs sont caractéristiques des grèves qui éclatent dans ces dernières années du siècle dans le secteur textile, souvent, comme à Ceton, menées par les femmes. Comme l’écrit Jean Quellien, ce sont des mouvements défensifs : les ouvrières réagissent à la perte de pouvoir d’achat entraîné par les nombreuses amendes infligées par Maniette, le directeur de l’atelier dont elles dénoncent également le comportement tyrannique. Autre aspect caractéristique : il s’agit d’un mouvement spontané et soudain. Le mouvement éclate lorsque l’exaspération atteint son comble. Et cette exaspération peut donner lieu à des mouvements d’humeur comme le rapporte le courrier : le directeur Maniette, imprudent ou trop sûr de lui, est pris à partie quand il traverse le village. L’auteur du courrier cherche l’apaisement et insiste donc sur le « calme » des grévistes ; on comprend toutefois que s’il n’était pas intervenu les choses auraient pu mal tourner pour le directeur (« ce désordre qui aurait pu devenir grave »). On est donc dans cette situation incertaine où le calme peut basculer rapidement dans la violence. Là encore, c’est tout à fait caractéristique des conflits sociaux de cette période dans la région. On n’a pas affaire ici à un mouvement construit et encadré par un syndicat.

Ce caractère explosif des revendications ouvrières ainsi que les risques de contagion des mouvements sociaux incitent les autorités à la prudence et à la diligence dans la réaction. Tout est calme, dit l’auteur, mais il prévient tout de même la gendarmerie, qui ne tarde pas à arriver. Puis il avise le sous-préfet par ce courrier. Il ne faudrait pas prendre le risque que le mouvement s’étende.

Enfin, signalons la dimension festive et transgressive de la grève. Le jour suivant, le mouvement se poursuit ; les ouvrières se rassemblent alors dans un pré non loin de la maison du directeur détesté, font des crêpes, dansent et fabriquent une effigie de Maniette, brulée à la fin de la journée. La grève, c’est donc aussi une rupture radicale avec l’ordre monotone du travail et de la dure discipline de l’atelier, plus de 10 heures par jour.

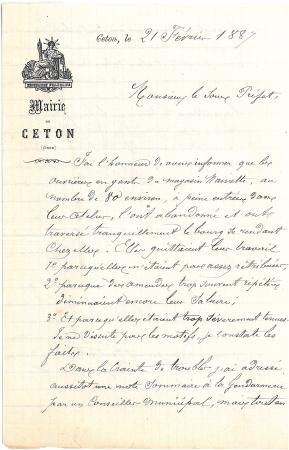

Transcription :

Monsieur le Sous Préfet,

J’ai l’honneur de vous informer que les ouvrières en gants du magasin Maniette, au nombre de 80 environ, à peine entrées dans leur atelier, l’ont abandonné et ont traversé tranquillement le bourg se rendant chez elle. Elles quittaient leur travail 1° parce qu’elles n’étaient pas assez rétribuées ; 2° parce que des amendes trop souvent répétées diminuaient encore leur salaire ; 3° Et parce qu’elles étaient trop sévèrement tenues. Je ne discute pas les motifs, je constate les faits.

Dans la crainte de troubles, j’ai adressé aussitôt une note sommaire à la gendarmerie par un conseiller municipal, mais tout en faisant remarquer que tout était paisible. En effet, cette démonstration a duré à peine dix minutes et tout était calme comme auparavant et les ouvrières seraient probablement rentrées dès le soir si M. Maniette n’eût commis l’imprudence de traverser le bourg dans sa voiture pour aller chercher la gendarmerie. Aussitôt un rassemblement d’hommes, 30 environ, s’est formé au passage de la voiture et 3 ou 4 voix ont crié à bas Maniette, enlevez-le. Je n’ai eu que quelques mots à dire pour calmer les têtes qui commençaient à s’échauffer. Quand les gendarmes sont arrivés, la rue était déserte depuis longtemps.

Voilà à quoi se réduit ce désordre qui aurait pu devenir grave si les habitants n’avaient pas été priés par la persuasion. 2 heures. Les ouvrières ne sont pas rentrées mais un arrangement doit intervenir demain mardi entre MM. Neyret et M. Maniette leur représentant.

Je devais vous télégraphier dès ce matin mais j’ai chargé le maréchal des Logis de ce soin.

Veuillez agréer, Monsieur le sous-préfet, l’assurance de mon respectueux dévouement.

Pour le Maire,

Le 1er adjoint,

Debray.

grève gantières Ceton 1887 M2410.pdf