Les revendications syndicales à la veille de la Première Guerre mondiale

-

Usage pédagogique

Usage pédagogique

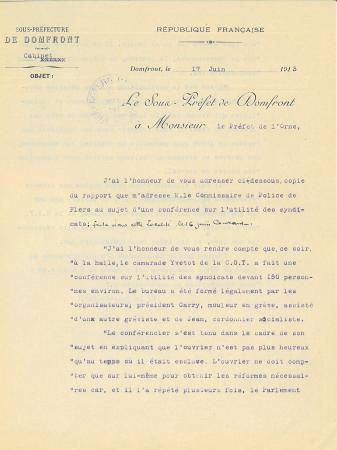

- Date du document : 17/06/1913

- Référence : M 955

- Auteur(s) : commissaire de police de Flers

- Lieu(x) : Flers

- Période(s) : De 1815 à 1914

Présentation :

Le 17 juin 1913, le sous-préfet de Domfront transmet au préfet de l’Orne le rapport du Commissaire de police de Flers qui rend compte d’une Conférence organisée la veille par la section locale de la Confédération Générale du Travail (CGT). On trouve dans ce document l’expression des principales revendications syndicales de l’époque. La version intégrale du document est disponible au format pdf par le lien ci-dessus.

La CGT a été créée en 1895 à Limoges par l’unification des fédérations des syndicats de l’industrie, des Bourses du travail et de 126 syndicats non fédérés. En 1912, c’est l’organisation ouvrière la plus puissante de France (700 000 adhérents sur 7 millions de salariés en 1912).

La conférence est organisée dans un contexte de conflit social. Selon le rapport, le conférencier invité est le « camarade » Yvetot ; il s’agit vraisemblablement de Georges Yvetot (1868-1942), ouvrier typographe devenu l’un des principaux responsables de la CGT dès le début du siècle. Son discours reprend les principales revendications du syndicat : la journée de 8 heures (« diminution des heures travail ») et la hausse des salaires (« obtenir un meilleur salaire »). Cela fait plusieurs années déjà que la CGT mène une campagne centrée sur ces deux points.

Cependant, Yvetot évoque également le rôle du syndicat dans la transformation de la société. La CGT en effet est alors animée d’un fort courant révolutionnaire, alimenté par les anarcho-syndicalistes dont Yvetot est l’un des leaders. Selon eux, les syndicats ouvriers ne doivent pas se contenter de réclamer des améliorations des conditions de travail ; ils doivent lutter pour construire le socialisme et « émanciper » les salariés qui vivent comme des « esclaves ». Dans cette perspective politique, la CGT a affirmé dès 1906 dans la Charte d’Amiens son indépendance à l’égard des partis. Yvetot adopte une interprétation radicale de cette ligne : selon lui, le système parlementaire ne permettra pas l’émancipation ouvrière. Il faut donc s’engager résolument dans la lutte, par la grève, et donc préparer des « caisses de grève » pour instituer un rapport de force.

Enfin, Yvetot se distingue aussi par ses prises de position antimilitaristes très radicales, dans la logique d’une lutte internationaliste du prolétariat. Selon le rapport du Commissaire de police, il y fait allusion dans son discours en évoquant les « récents événements antimilitaristes » du printemps 1913. A cette époque en effet, une vague de contestation agite les conscrits dans les casernes puisque la loi des 3 ans, en discussion au Parlement, envisage d’ajouter une année au service militaire (qui durait alors deux ans). Les socialistes de la SFIO, et la CGT, s’opposent radicalement à ce projet ; la loi cependant est votée en juillet 1913. La répression des autorités contre les appelés protestataires et leurs soutiens politiques est alors très vive ; au nom de la défense nationale, on assimile volontiers antimilitarisme et trahison. C’est la raison pour laquelle, sans doute, Georges Yvetot se montre assez prudent dans son discours à Flers. Cela ne l’empêchera pas toutefois d’être arrêté en juillet et condamné à un an de prison.

On voit donc dans ce document les principales thématiques syndicales à la veille de la Première Guerre mondiale : des revendications réformistes, portant sur le temps de travail et les rémunérations, et des aspirations révolutionnaires, visant à mettre fin au capitalisme pour instaurer le socialisme et la solidarité internationale des travailleurs.

conférence syndicale Flers 1913 M955.pdf