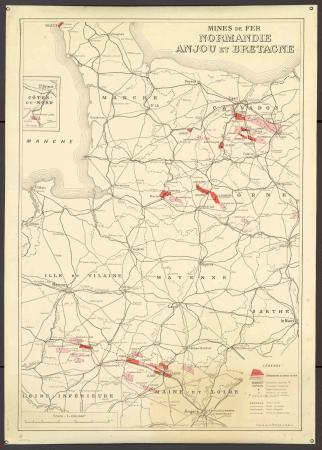

Les mines de fer dans l'Ouest de la France

-

Usage pédagogique

Usage pédagogique

- Date du document : date inconnue

- Référence : 415 J 81

- Auteur(s) : G. Peltier

- Lieu(x) : La Ferrière-aux-Etangs , Larchamp , Saint-Clair-de-Halouze

- Période(s) : De 1914 à nos jours

- Type(s) de document : Carte / Plan

Présentation :

Cette carte provient du fonds Pasquet, constitué de divers documents rassemblés par André Pasquet, ancien technicien à la mine d’Halouze, et remis par sa veuve aux Archives départementales en 2008. Elle n’est pas datée mais permet de localiser les principales mines de fer en activité en Normandie, Anjou et Bretagne au XXe siècle.

Dans l’Orne, les trois mines exploitées étaient situées dans le Bocage, au Nord-Ouest du département. Elles sont contiguës et disposées selon un axe Nord-Ouest Sud-Ouest, depuis Larchamp jusqu'à La Ferrière-aux-Etangs.

La concession la plus ancienne est celle de Saint-Clair-de-Halouze, octroyée dès 1884 à la Société de Saint-Rémy (du nom de la mine du Calvados pour l’exploitation de laquelle elle a été fondée) ; elle recouvre 1210 ha étendus sur plusieurs communes. Cependant, l’exploitation ne commence vraiment qu’à partir de 1905, lorsque les Aciéries de France reprennent la concession.

Dans le même axe se trouve la concession de Larchamp (468 ha), exploitée par la Société des Mines de Larchamp, de 1903 à 1932 et celle de La Ferrière aux Etangs, exploitée par la société de Denain et d’Anzin de 1903 jusqu'à 1970. On peut relever également dans le département trois autres concessions, qui n’ont jamais été exploitées.

Comme on l’a rappelé dans l’introduction du chapitre, les sites miniers ornais sont mis en exploitation à la faveur d’une combinaison de facteurs techniques (le procédé Thomas-Gilchrist qui autorisait l’exploitation d’un minerai fortement phosphoré), économiques (une demande croissante) et géopolitiques (la perte des ressources de Lorraine). Cependant, les mines normandes, et particulièrement les mines ornaises, restaient éloignées des grandes régions sidérurgiques. Le minerai doit donc être transporté vers les usines du Nord et du Pas-de-Calais, voire exporté vers l’Angleterre ou la Belgique. Les mines du Bocage peuvent utiliser pour cela la ligne ferroviaire Caen-Laval, indiqué sur la carte, dont le segment Flers-Mayenne est achevé en 1874. On remarque sur la carte les embranchements qui raccordent les mines à cette voie.

Le coût du transport du minerai vers les sites sidérurgiques est évidemment une faiblesse des mines ornaises. Pour y remédier en partie, on procède au « grillage » du minerai dans les fours à calcination afin d’en réduire les impuretés. Après cette étape, il présente un taux de fer avoisinant les 50 %, donc beaucoup plus élevé que le minerai de Lorraine (35 %), ce qui permet donc de compenser le coût du transport et de la calcination. Ainsi, le minerai du Bocage est resté rentable jusqu'aux années 1970 mais n’a pas pu faire face à la concurrence internationale, et notamment du minerai de Mauritanie, exploité à très faible coût.