Les grèves des cheminots : un sujet d'inquiétude majeur pour les autorités

-

Usage pédagogique

Usage pédagogique

- Date du document : 20/08/1910

- Référence : Z 396

- Auteur(s) : commissaire de police de Mortagne

- Lieu(x) : Mortagne-au-Perche

- Période(s) : De 1815 à 1914

Présentation :

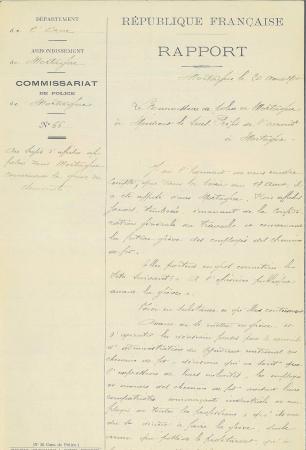

Au cours du XIXe, le réseau de chemin fer maille peu à peu l’ensemble du territoire (voir dans ce dossier le chapitre « révolution des transports ») et son bon fonctionnement devient un enjeu majeur. L’éventualité d’une grève inquiète donc particulièrement les pouvoirs publics comme en atteste ce document. Il s’agit d’un rapport du commissaire de police de Mortagne à l’attention du préfet au sujet d’affiches publiées dans la ville par le Syndicat National des Travailleurs des Chemins de Fer, affilié à la Confédération Générale du Travail (CGT) en août 1910. Ces affiches exposent à la population les motifs qui ont poussé le syndicat, lors de son Congrès en avril 1910, à décider le principe d’une grève. Ce sera en octobre la « grève de la thune », la première grande grève nationale dans les chemins de fer. Ce document permet de mettre en évidence le rôle nouveau et déterminant joué par un nouvel acteur des conflits sociaux : l’opinion publique. Le rapport du commissaire de Mortagne est accessible au format pdf par le lien ci-dessus ; la transcription se trouve ci-dessous.

La principale revendication du syndicat est l’harmonisation des salaires des cheminots sur la base de 5 francs par jour. Dans l’argot de l’époque, une « thune », c’est une pièce de 5 francs. Le syndicat dénonce l’hétérogénéité et la faiblesse des salaires alors que, selon l’affiche, les actionnaires des compagnies de chemins de fer empochent de gros bénéfices. Le syndicat réclame également de meilleures conditions de retraite par l’application rétroactive de la loi de 1909 qui institue un régime de retraite uniforme pour tous les salariés des grandes compagnies.

On retrouve par ailleurs dans le document l’idéologie de la lutte des classes portée alors par la CGT, à travers par exemple la dénonciation de la « féodalité financière. » Dans sa logique de syndicat révolutionnaire, la CGT affirme aussi que les cheminots n’ont rien à attendre des institutions politiques (« dans ce pays où l’on prétend être démocrate ») : seule la lutte syndicale permettra d’obtenir satisfaction.

L’affiche s’adresse à l’opinion publique. Avant même le déclenchement du conflit, elle cherche à obtenir son soutien en expliquant que la grève est l’ultime recours des salariés qui auront tenté toutes les autres solutions avant d’en arriver à cette extrémité. Ainsi, selon le syndicat, si les trains doivent être bloqués, la responsabilité en incombe aux compagnies, qui refusent de négocier, et au gouvernement, qui menace d’imposer aux cheminots une mobilisation militaire pour les empêcher d'exercer leur droit de grève.

Les autorités publiques, on le voit par ce rapport, suivent l’affaire de près car les chemins de fer sont devenus indispensables au pays. Le préfet demandera ainsi que soient listés tous les propriétaires de véhicule automobile dans le département afin, si nécessaire, de procéder à des réquisitions pour remplacer le train. On pourra voir dans le document suivant que le déclenchement du conflit donnera lieu à une forte répression.

rapport affiche grève SNCF 1910 Z396.pdf