Octobre 1942 : arrestations de Julius et Ida Kahn, Rebecca et Rudolph Bonnem

-

Usage pédagogique

Usage pédagogique

- Date du document : 13/10/1942

- Référence : 1 W 24

- Auteur(s) : commissaire de police d'Alençon

- Lieu(x) : Alençon , Auschwitz-Oswiecim (Pologne) , Drancy (Seine-Saint-Denis)

- Période(s) : De 1914 à nos jours

Présentation :

Après l’arrestation de Gustel Bonnem et de ses deux aînés le 13 juillet, il reste à Alençon, au 25 rue des Granges, Julius et Ida Kahn, ses parents (75 et 64 ans), Rebecca Bonnem, sa belle-mère (79 ans) et Rudolph, son petit dernier, épargné par la rafle de juillet parce qu’il était trop jeune (13 ans). Lilli (Germaine), sa sœur cadette (29 ans), est aussi avec eux ; elle a échappé également à la rafle, sans doute parce qu’elle est française par son mariage avec Albert Meyer en 1938.

Ida Kahn rapporte dans son journal le mélange d’angoisse et d’espoir qui les anime tous depuis l’arrestation de Gustel. Le 22 juillet, ils ont reçu une carte de Pithiviers qui les a un peu rassurés, des nouvelles encore le 30 juillet, et puis plus rien. Ils continuent cependant d’envoyer des colis. Ils échangent aussi avec les autres membres de famille, Alfred et Edgard, Marcel, le mari de Gustel, Hertha, qui sont en zone libre. Ils reçoivent également des nouvelles de leurs proches restés en Allemagne. Le 3 août, Ida écrit « De nouveau, envoyé des paquets à Pithiviers, nous ne savons pas si nos chers s’y trouvent encore. On doit essayer, on espère qu’ils les reçoivent. » Puis le 10 août « Quatre semaines sans eux et sans nouvelles ». A cette date, Gustel et Edith ont déjà été assassinées.

Le mois d’août passe, sans plus de nouvelles, occupé aussi par les ennuis administratifs causés par les spoliations de leurs biens immobiliers. Les échanges de courrier continuent avec la famille. Ida s’inquiète beaucoup, évoque les nouvelles mesures contre les juifs et les problèmes de santé de Julius.

Le 6 octobre 42, son journal s’arrête brutalement sur ces mots : « Aujourd’hui nous avons tué le premier petit lapin de notre élevage, une partie sera pour Albert (le rôti), et l’autre partie a été vendue. Il pesait […] ».

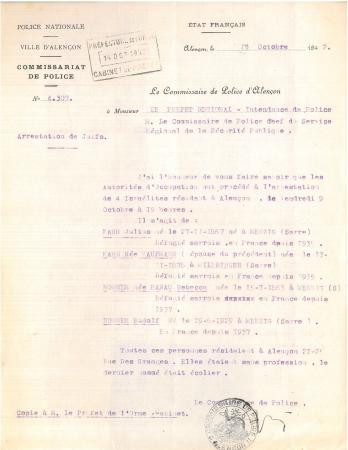

Le document présenté ici nous apprend que le 9 octobre, les « autorités d’occupation » (gestapo ? Feldgendarmerie ?) arrêtent Julius et Ida Kahn, Rebecca Bonnem et le petit Rudolph. Il s’agit d’un courrier du commissariat de police adressé à la préfecture, en date du 13 octobre. L’objet indiqué en marge (« arrestation de juifs ») est assez révélateur de la banalité de l’événement, au point qu’on lui a déjà attribué une dénomination pour les échanges administratifs. C’est que, en effet, les arrestations continuent et s’élargissent à de nouvelles catégories de population. La rafle de juillet (Vel’ d’Hiv’ et province) avait visé prioritairement les juifs étrangers, entre 16 et 60 ans. A partir de septembre 42, les Allemands déportent également des juifs français. Les limites d'âge disparaissent. Vichy ne s’y oppose pas.

Le 6 octobre, Heinz Röthke, chef du « service juif » à la gestapo de Paris adresse ses instructions à tous les commandos de la Police de Sécurité (Sipo) pour organiser une rafle les 9 et 10 octobre en zone occupée. Comme en juillet, elle vise prioritairement les juifs étrangers et apatrides ; sont notamment ciblés les "juifs anciennement de nationalité sarroise" (extrait des instructions de Röthke cité par Serge Klarsfeld dans Le calendrier de la persécution des juifs de France, t. 2, p. 1194, Paris, Fayard, 2019). La rafle « visera les hommes, les femmes et les enfants sans considération d’âge » (ibid.). Pour les trouver, comme en juillet, les policiers pourront utiliser les listes de recensement constituées en septembre 1940 par les autorités françaises et conservées dans les préfectures et les commissariats (voir le document dans ce dossier). 1933 juifs en tout sont ainsi raflés entre le 9 et le 10.

Après leur arrestation, Julius, Ida, Rebecca et Rudolph sont transférés à Drancy ; on retrouve leur fiche d’internement dans les archives du camp. Le 5 novembre, les autorités françaises en charge du camp de Drancy les remettent entre les mains des Allemands. Le 6 novembre, ils sont déportés par le convoi n°42, qui arrive à Auschwitz le 8. Etant donné leur âge, Julius, Ida, Rebecca et Rudolph sont très certainement immédiatement « sélectionnés » sur la rampe de la gare de Birkenau et assassinés dans les chambres à gaz.

Le document ne mentionne pas l’arrestation de Lilli (Germaine), la fille cadette de Julius et Ida, l’épouse d’Albert Meyer. Pourtant, elle a dû être arrêtée au même moment puisqu’elle est internée à Drancy le 16 octobre (voir son courrier dans le chapitre Albert et Lilli). Elle y reste jusqu’au 13 février 1943 ; elle doit probablement ce sursis à sa nationalité française. Puis elle est déportée à Auschwitz par le convoi n°48 (voir la liste des déportés en document complémentaire ; elle y figure sous le nom Peyer Meyer). A son arrivée au camp, le 18 février, elle est assassinée.

Thématique(s) :

- Sciences sociales

- Science politique (politique et gouvernement)

- Idéologies politiques

- Idéologies fondée sur le racisme

- Idéologies politiques fondées sur le racisme en France

- Idéologies fondée sur le racisme

- Idéologies politiques

- Science politique (politique et gouvernement)

- Histoire, géographie, sciences auxiliaires de l'histoire

- Histoire générale par continents, pays, régions du monde ancien et moderne

- histoire de l'Europe

- 1918-

- Seconde Guerre mondiale, 1939-1945

- Histoire sociale, politique, économique. Camps de concentration. Holocauste

- Seconde Guerre mondiale, 1939-1945

- 1918-

- histoire de l'Europe

- Histoire générale par continents, pays, régions du monde ancien et moderne

Germaine Meyer convoi 48.pdf