Les conditions de travail dans le secteur textile à Alençon au milieu du XIXe siècle

-

Usage pédagogique

Usage pédagogique

- Date du document : milieu du XIXe siècle

- Référence : M 2394

- Auteur(s) : Jean Lisch

- Lieu(x) : Alençon

- Période(s) : De 1815 à 1914

- Type(s) de document : Affiche / Placard

Présentation :

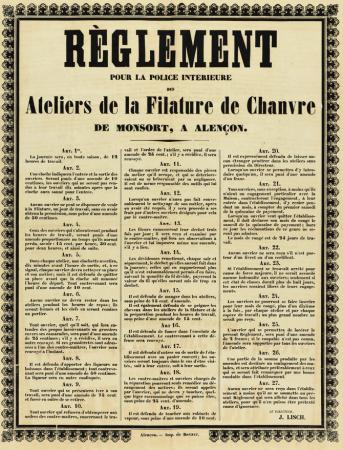

La compagnie pour la filature du chanvre est fondée en 1839 par Jean Lisch. Elle s’installe à Alençon, dans le quartier de Monstort (orthographié Monsort dans le document), sur le site du Moulin d’Ozé au bord de la Sarthe. Les locaux, utilisés jusqu’alors par une filature de coton, sont déjà équipés d’une machine à vapeur mais la présence de la rivière permet d’utiliser aussi l’énergie hydraulique. La fabrique est alimentée en matière première (chanvre) par les campagnes sarthoises. Le document présenté ici est le règlement intérieur des ateliers ; il n’est pas daté mais la signature de Jean Lisch nous permet de le situer autour de la moitié du XIXe siècle.

Dans la première moitié du XIXe, l’industrie textile repose encore très largement sur le travail à domicile. La filature d’Ozé, qui emploie environ 300 ouvriers au milieu du XIXe d’après J.L. Lenhof, est donc l'une des premières « usines » textile du département. Selon ses statuts déposés en 1839, l’objectif de la compagnie est de « convertir le chanvre en fil propre à la fabrication des toiles ». En l’espace d’une dizaine d’années, la filature de Montsort va peu à peu concentrer les opérations de préparation de la fibre de chanvre et de filage réalisées jusqu'alors dans les campagnes avoisinantes. Cependant, le tissage est toujours en grande partie réalisé dans des ateliers à domicile. On a donc affaire à une industrie qualifiée de « duale » par J.L. Lenhof car elle associe une production industrielle en usine pour la filature et le blanchiment et une production manuelle à domicile pour le tissage. Elle produit notamment des articles de ménage (serviettes, draps). Un siècle plus tard, Jean Mantelet rachètera les locaux en friche pour y installer la société Moulins Légumes, la future Moulinex.

Ce document permet de mettre en évidence les conditions de travail des ouvriers dans l’industrie : des journées très longues, des salaires faibles, une discipline rigoureuse, très peu de droits.

Le temps de travail.

Art. 1 : « La journée sera, en toute saison, de 12 heures de travail ».

En 1839, il n’existe aucune réglementation sur le temps de travail. En 1848, un décret fixe la journée de travail à 12 heures, mais il ne sera guère respecté. En 1851, une loi limite le temps de travail à 10 heures pour les moins de 14 ans, sans beaucoup d’effet non plus (voir le chapitre « Le travail des enfants »). Les 12 heures de travail quotidiennes sont la norme dans les autres secteurs industriels à cette époque.

Des salaires faibles.

Art. 4 « Ceux des ouvriers qui s’absenteront pendant les heures de travail, seront punis d’une amende proportionnée au temps qu’ils auront perdu, savoir : 15 cent. par heure, 30 cent. Pour deux heures, et ainsi de suite ».

Le règlement ne précise pas le montant des salaires mais il évoque des amendes proportionnelles au temps d’absence. A raison de 15 centimes de retenue par heure d’absence, cela nous ferait une journée à 1 F 80. Cela correspond aux valeurs indiquées par G. Bourdin pour cette période : un salaire moyen compris entre 1 F 50 et 2 F par jour pour les hommes. En 1847, un courrier du sous-préfet de Mortagne présenté dans ce dossier (M2387) évoque des sommes tout à fait équivalentes. Les salaires féminins sont en général inférieurs au minimum d’un quart (voir le chapitre "Salaires et niveaux de vie").

Ces rémunérations permettent tout juste de vivre. D’après Louis Toussaint, maire de Flers en 1873, cité par G. Bourdin « la nourriture (des ouvriers de la ville) se compose de soupe le matin et le soir ; le midi d’un peu de charcuterie et de viande ». Les logements sont souvent insalubres. Louis Toussaint, toujours lui, écrit « dans la ville, les logements sont insuffisants : on entasse toute la famille dans une même chambre étroite pour la contenir ».

Une discipline rigoureuse.

L’usine, c’est aussi une contrainte des corps. Ainsi, le temps est rythmé par la cloche :

art. 2 : « Une cloche indiquera l’entrée et la sortie des ouvriers. Seront punis d’une amende de 10 centimes, les ouvriers qui ne seront pas rendus à leur travail dix minutes après que la cloche aura sonné pour l’entrée. »art. 5 : « Dans chaque atelier, une clochette avertira, dix minutes avant l’heure de sortie, et, à ce signal, chaque ouvrier devra nettoyer sa place et son métier ; mais il est défendu de quitter sa place avant que la cloche ait annoncé l’heure de départ. Tout contrevenant sera puni d’une amende de 10 cent. »

Plus généralement, le règlement impose une discipline rigoureuse et une stricte obéissance, particulièrement envers les contremaîtres (art. 7 et 10).

Peu de droits pour les ouvriers

Le règlement prévoit quelques mesures de sécurité pour éviter les accidents corporels et la dégradation du matériel de travail (art. 18 et 19).

Il prend également des dispositions pour garantir la continuité du travail : les ouvriers doivent donner un préavis de 24 jours (art 21) s’ils souhaitent quitter la filature. Il s’agit aussi de se prémunir contre d’éventuels mouvement sociaux ; ainsi, l’article 24 rend impossible les démissions collectives qui auraient pu constituer un moyen de pression sur la direction.

Le règlement prévoit un système de prévoyance, conditionné cependant à la docilité du personnel : art. 26 « une partie de la somme produite par les amendes est destinée au soulagement des malades, et sera attribuée préférablement à ceux qui se seront fait remarquer par une bonne conduite dans l’établissement ».

En somme, les ouvriers ont très peu de droits. Le livret obligatoire pour l’embauche (art. 22) constitue un moyen de contrôle supplémentaire. En cas de chômage technique, aucune indemnité n’est prévue. Or, il arrivait assez fréquemment que l’usine doive fermer quelques jours.