Les cités ouvrières des mines de Saint-Clair-de-Halouze

-

Usage pédagogique

Usage pédagogique

- Date du document : 1961

- Référence : 415 J 89/5

- Auteur(s) : Commentry et Neuves-Maisons , Compagnie des Forges de Chatillon

- Lieu(x) : Saint-Clair-de-Halouze

- Période(s) : De 1914 à nos jours

- Type(s) de document : Carte / Plan

Présentation :

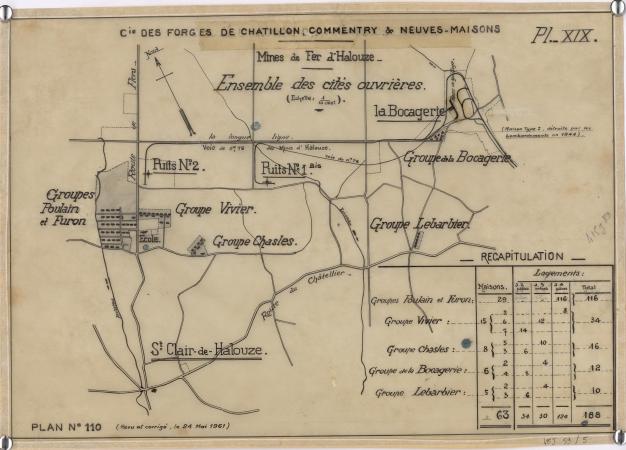

Ce plan provient du fonds Pasquet, constitué de divers documents rassemblés par André Pasquet, ancien technicien à la mine d’Halouze, et remis par sa veuve aux Archives départementales en 2008. Il est très semblable au plan général des mines également présenté dans ce chapitre mais il nous intéresse plus particulièrement ici parce qu’il présente de manière détaillée les cités ouvrières. Il est daté de 1961 mais les cités ouvrières indiquées ont toutes été construites avant les années 1930.

Pour faire face aux importants besoins de main d’œuvre (environ 500 mineurs à Halouze, autant à La Ferrière et à Larchamp) impossibles à satisfaire avec la population locale, les compagnies emploient des ouvriers venus de régions lointaines ou de pays étrangers : Espagne, Italie, Pologne, Grèce, Belgique. Lorsque l’exploitation commence au tout début du XXe siècle, la population des communes augmente donc rapidement ; d’après Didier Savary celle de Halouze passe de 519 habitants en 1901 à 1 274 en 1911. Cependant, l’offre immobilière des villages est insuffisante pour accueillir cet afflux de population.

Les compagnies minières qui exploitent le fer du bocage sont de grands groupes industriels sensibles aux thèse paternalistes et aux préoccupations hygiénistes. Pour répondre au manque de logement, elles financent donc la construction de cités ouvrières (voir aussi dans ce chapitre le document « La cité des groupes Poulain et Furon » à Saint-Clair-de-Halouze), que ce soit à Halouze ou à La Ferrière-aux-Etangs (cité du Gué-Plat).

Les cités ouvrières de Saint-Clair, réalisées entre 1908 et 1912, sont les premières construites : d’abord celles des groupes Chasles et Vivier en 1909, puis celle du groupe Poulain et Furon, entre 1910 et 1911. En 1912, 64 maisons pour 192 logements sont ainsi disponibles. Le plan indique 63 maisons puisque l’une de celles du groupe de la Bocagerie est détruite en 1944 par les bombardements.

Comme on peut le voir, les cités sont construites à l’écart du bourg ancien, à proximité des sites d’exploitation. Elles sont disposées avec des rues à angle droit et présentent peu d’originalité dans la construction et l’architecture. Chaque logement dispose d’un petit jardin et d’un abri pour élever des poules et des lapins (voir le document « Plan d’une maison ouvrière »). Des bâtiments distincts sont réservés aux célibataires. Les logements n’ont ni salle d’eau, ni cabinet de toilette, ni accès à l’électricité, mais ils ne distinguent pas en cela des maisons des villages voisins. Au regard des standards de l’époque, on peut même affirmer qu’ils sont plus confortables.

Jusqu’aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, les échanges sont plutôt rares entre les habitants des villages et les mineurs. Les cités ont tendance à vivre en autonomie. Elles disposent souvent de magasins coopératifs qui pratiquent des prix plus intéressants que ceux des commerçants du village. Parfois cependant, les boulangers locaux font des tournées dans la cité. L’endogamie est la règle et, à Saint-Clair-de-Halouze, il n’y a guère qu’à l’école que se produisent des échanges. Cela dit, la main d’œuvre des mines est très mobile et la population des cités se renouvelle donc assez souvent.